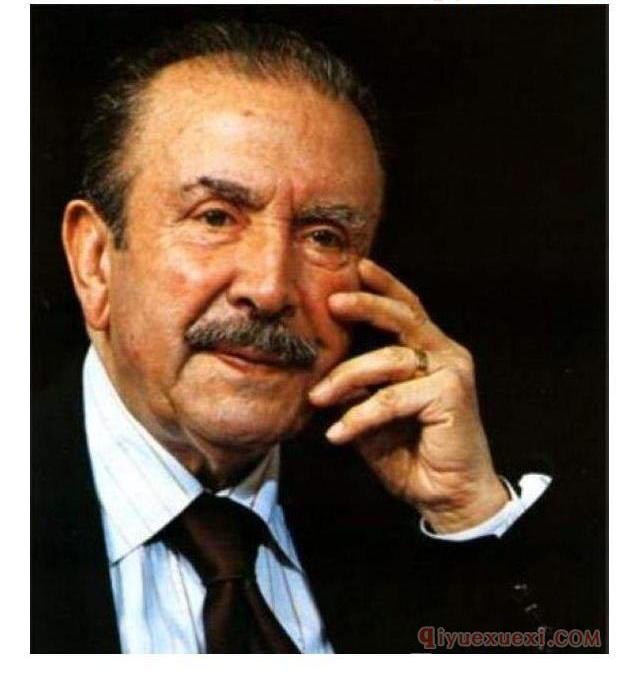

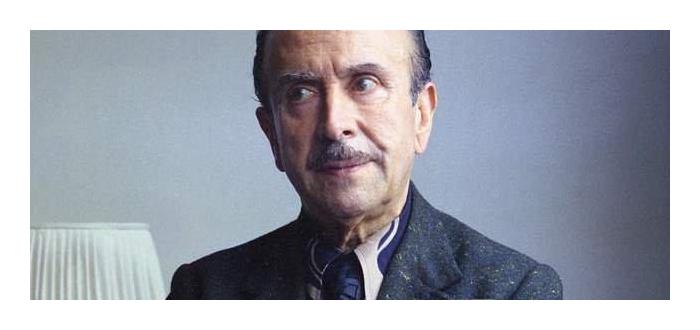

克劳迪奥·阿劳(Claudio Arrau,1903年2月6日-1991年6月9日),智利钢琴家。

人物经历

克劳迪奥·阿劳(Claudio Arrau,1903-1991),智利钢琴家。自幼有神童之称,曾到柏林求学,后定居纽约,持续其国际钢琴大师的演出生涯,誉满全球,公认是二十世纪最伟大的钢琴家之一。阿劳的演奏曲目范围十分广泛,从巴洛克到二十世纪的作品均有独到的建树,纯正严谨的古典风格与深刻的感情结合完美,并通过丰富的音色变化和辉煌的演奏技巧展现作曲家的音乐构思。录制了大量的唱片,是贝多芬、肖邦、舒曼、李斯特、勃拉姆斯作品的权威演奏家,最脍炙人口的录音是贝多芬钢琴奏鸣曲全集。

克劳迪奥·阿劳,1903年生于智利奇廉。自幼以神童闻名,5岁在圣地亚哥首次举行演奏会,崭露头角。8岁时由智利政府资助到德国留学,在名师马丁·克劳泽的长期指导下,进步神速,先后获得伊巴赫奖、霍兰德奖以及两届的李斯特奖,11岁在柏林举行首次的独奏音乐会,12岁在著名指挥家尼基什指挥下演奏李斯特第一钢琴协奏曲,名噪一时。

1926-1940年在施特恩音乐学院任教。1927年获瑞士日内瓦国际钢琴比赛一等奖。曾在柏林举行巴赫全套键盘作品和莫扎特全套钢琴作品的系列音乐会,并在世界各地举行贝多芬全套钢琴协奏曲与奏鸣曲的系列音乐会。1941年起定居纽约,持续其国际钢琴大师的演出生涯,誉满全球。1949年,智利大学授予荣誉博士学位。1959年,智利政府授予荣誉奖章,并以阿劳之名命名两条街道。1965年,法国政府授予文艺骑士勋章。1970年,德国政府授予联邦十字勋章。1978年,德国柏林爱乐乐团授予汉斯·冯·彪罗奖章。1982年,墨西哥政府授予阿兹特克雄鹰勋章。1983年,联合国教科文组织授予国际音乐奖章、智利政府授予国家艺术奖章、法国政府授予荣誉军团勋章、马耳他政府授予骑士团勋章、意大利罗马音乐学院授予荣誉司令勋章、英国牛津大学授予荣誉博士学位、美国纽约市授予贝多芬奖章、费城市授予费城碗奖座。1988年,委内瑞拉政府授予特雷萨·卡雷尼奥奖章。1990年,英国皇家爱乐乐团授予金质奖章。1991年逝世于维也纳附近。

成就贡献

阿劳出生在奇廉(Chillán),他的父亲卡洛斯·阿劳(Carlos Arrau)是一名眼科医生,他的母亲叫卢克利希亚·利昂(Lucrecia León)。他的家庭属于智利南部的一个古老而显赫的家族。他的祖先洛伦佐·德·阿劳(Lorenzo de Arrau)当年受西班牙国王卡洛斯三世的派遣来到智利。阿劳曾是一个神童,5岁便开了第一场个人音乐会,8岁由智利政府出资公费到德国学习。他的老师马丁·克劳泽(Martin Krause)曾是李斯特的学生。阿劳继承了贝多芬——车尔尼——李斯特到马丁·克劳泽的钢琴艺术传统,并以其炉火纯青的技艺把这个演奏学派发扬光大,最终成为了二十世纪贝多芬作品的权威演绎者,在全世界备受景仰。阿劳出生于南美洲的智利,在德国接受教育,最后在美国定居,他是南美洲在二十世纪出现过的最杰出的钢琴家,是南美洲最完美地继承了德国传统的钢琴家,也是南美洲钢琴家中第一位真正摆脱地域性,成为国际大师级的人物。中国曾经翻译引进过一本《阿劳谈艺录》(作者是美国著名作家约瑟夫·霍罗维兹),全书引述了阿劳的求学过程、人生观、演奏方法等。

阿劳录下了舒曼大部分的钢琴作品,为PETERS出版社修订了诠释版的贝多芬钢琴奏鸣曲全集乐谱并在PHILIPS唱片公司留下了优秀的示范录音。阿劳演奏舒伯特、肖邦、李斯特、勃拉姆斯、德彪西等作品的唱片也非常有名。他的演奏富于个性,而又充满感情,技术上无与伦比。据说他为人温和、儒雅,这从他的演奏中就可以感受到。阿劳的琴声与众不同,他的音色丰富、厚实,如同陈年佳酿的葡萄酒。对于这点,有人认为阿劳的琴声听起来含混、粗重,也有人喜欢这种较“圆”的声音,认为听起来像管风琴,还有人说阿劳的手就像是在松软的琴键上翻耕。早年的阿劳享有“炫技大师”(Virtuoso)的称号,但中年以后,他演奏的速度变得越来越慢,越来越深思熟虑。许多评论家认为在他最亲近的母亲去世之后,阿劳的整个风格变得内省而有节制,少了许多即兴成分。阿劳认为艺术是神圣的、神秘的、灵性的东西。艺术不是单纯的娱乐或者心理治疗,而是严肃的生活方式。听阿劳弹琴,会觉得自己置身在他那沉思凝重的心灵里,世界不再那么喧闹、那么乱糟糟。阿劳在台上全神贯注,犹如一个禅宗的法师,犹如一个弓箭手,弓、箭、靶的三点连成一体。阿劳是一位高尚的音乐建筑师,一个个恢宏庄重的构思为他永远敬仰和热爱的音乐服务。阿劳的一生都在为他的事业奋斗,从一名神童步向一代大师,不断地到世界各地演出,并留下了大量的唱片,最终无愧地取得了世界公认的钢琴泰斗的声望。在阿劳迈入八十岁之际,他成为世界上最重要的音乐家之一,在1982至83年的音乐季中,国际上大部分的音乐媒体把这称作“阿劳的年代”,以示对他的敬重与荣耀。

个人生活

家庭

1937年,阿劳与德国女中音鲁思·施耐德(Ruth Schneider)结婚。他们有三个孩子:卡门(Carm后区的道格拉斯登的寓所度假。1991年,阿劳在维也纳附近去世,终年88岁。德国舒曼协会为纪念阿劳,设立了阿劳奖章,表彰在钢琴艺术上继承了阿劳精神的钢琴家。曾获奖的钢琴家包括有安得拉斯·席夫(Andras Schiff)、马尔塔·阿格里齐(Martha Argerich)、默里·佩拉西亚(Murray Perahia)。

著名录音

阿劳自1927年起开始录音,录音室里的阿劳显得高贵细腻,真挚感人。50年代以前的录音,带有浓厚的青春气息,但是由于品牌繁多,当中部分录音还未见唱片再版,难以系统归纳。50年代以后在EMI和PHILIPS两家唱片公司的悉心规划下,阿劳留下了最重要的录音,并带来了极大的国际声誉。贝多芬的演绎是阿劳最重要的成就,阿劳录制了两套《钢琴奏鸣曲全集》和三套《钢琴协奏曲全集》,贝多芬的作品在各个时期都成为阿劳主要的录音对象,例如“黎明”奏鸣曲,就留下了四次不同时期的录音。而对于阿劳来说,肖邦和舒曼的作品是仅次于贝多芬的录音对象。阿劳在每个时期均留下了肖邦作品的录音,包括两次的《前奏曲全集》、《叙事曲全集》、《谐谑曲全集》、《即兴曲全集》录音和晚年所录制并受到一致好评的《夜曲全集》录音。30年代录制的舒曼《狂欢节》是展现阿劳早期演奏风格的代表作品,也是他第一部大型作品录音;而在40年代录制的舒曼《a小调钢琴协奏曲》则是阿劳第一部正式的协奏曲录音,从中能了解舒曼在阿劳心中的重要性。阿劳为舒曼大部分钢琴作品留下了录音,其中《狂欢节》、《克莱斯勒偶记》、《C大调幻想曲》都有两次录音,而《a小调钢琴协奏曲》更有四次录音。虽然在数量上不如肖邦和舒曼,但是,阿劳演奏李斯特作品和勃拉姆斯作品的唱片,肯定是阿劳最精彩的录音。阿劳留下了两套勃拉姆斯《钢琴协奏曲全集》录音,其中,勃拉姆斯《第一钢琴协奏曲》可说是阿劳最重要的协奏曲录音,也凝聚了阿劳最显著的演奏艺术。李斯特《b小调钢琴奏鸣曲》和《超技练习曲全集》是阿劳最受推崇的唱片,不管是阿劳的支持者还是反对者,皆认同这两款录音的过人之处,而阿劳灌录的一系列李斯特作品,也成为他获奖最多的唱片。阿劳以灌录全集录音闻名,其它的全集还包括有莫扎特的《钢琴奏鸣曲全集》、德彪西的《前奏曲全集》等等。最能体现阿劳个人感情色彩的录音应该是后期录制的舒伯特晚期钢琴作品,包括最后三首钢琴奏鸣曲和作品号946的三首钢琴小品,充分展示了一代大师的人生哲学。相对于这些克制而唯美的在录音室中的示范演奏,阿劳在现场演出里表现了激动人心的一面,其中拉威尔的《夜之幽灵》,理查德·施特劳斯的《滑稽曲》,韦伯的《音乐会曲》和肖邦的《第一钢琴协奏曲》的现场录音,对于阿劳的拥护者而言,可能才是最迷人的唱片。阿劳是以钢琴演奏全套巴赫键盘作品的先锋人物,但是,后来他放弃了用钢琴来演奏巴赫的作品,这个决定源于对大键琴演奏家旺达·兰多芙斯卡的致敬和礼让。1942年所录制的《哥登堡变奏曲》本来是阿劳的杰作,但是为了给兰多芙斯卡的唱片让路,阿劳提出了推延发行的想法,这张唱片最终在阿劳八十岁之后才得以发行,进入暮年的阿劳重新涌起了用钢琴演奏巴赫作品的热情,并在临终前留下了四组《帕蒂塔》的录音,这些唱片成为了阿劳最后的绝响。

人物评价

墙上挂着波提切利的画。烛光很暗,地毯上的图案很模糊。年轻人眼帘低垂,和琴键一样苍白修长的手指在琴上奔跑。琴声和烛光一起摇曳,如幽兰之香,渗透黑暗,弥漫到很远的地方。夜归的男女嘻闹着上楼来了,脚步声越来越近。风快要吹灭了烛光。他停下来,看看月光,叹口气。 听萧邦夜曲时,我眼前常有这样奇怪的幻影。这情景如同一个遥远的琉璃世界,镶嵌在夜晚的窗里,萦绕着一些东方风味的理念,“春江与月夜,琼花与白鸟,孤舟与故园……”他一生都在弱体和激情、女儿情怀和阳刚气间努力维护着平衡。然而这脆弱的平衡常被打破。他注定不会幸福,但有了钢琴,也并不寂寞。翻开夜曲集,面前是各种色泽的忧郁。比如OP.9之1、之2的青春闲愁,OP.48之1的一咏三叹,还有OP.72之1,一个瘦长的影子在萋萋芳草、无情残照间独行,走向无梦的夜。我最喜欢OP.27之2,那里凝聚着萧邦式的独特敏感,临近结尾轻轻的钟声吸饱雨滴后坠落,留下一片萧条,让人怀疑是否身在俗世。此曲,只应天上有!百年沧桑里,钢琴家们以各自的心灵体认他的隐秘,小心呵护那缕余香,不让它被雨打风吹去。鲁宾斯坦指下的音色象一种质地温润的玉,微微蒸腾着水气。霍洛维茨则一心把那午夜情诗变为“狂喜之诗”,美艳得近于妖冶。而听久仰的阿劳弹,颇有我们一道含英咀华的感觉。他触键又深又缓,手指一直插到音乐“底部”,层层摇荡起情感的波澜,以恬淡的表情描述了一个并不辽阔,却悠长深远的境界。在钢琴上用过功的人,会从和声里听出深埋的淅沥苦雨。过去听他弹常被人们处理得狂放的谐谑曲,只觉他牢牢“抓”住手指,琴声如绵里藏针。别人炫技的段落,他不动声色地走过,指下细腻的浓淡干湿自能传神写意。我们在他的演奏中慢慢贴近作曲家的心,便能感到他那深邃的目光从里面隐隐透出来。念过“无言独上西楼”的中国人,自以为能洞悉萧邦心头的别一番滋味,而在校园里长大的年轻人,如何能与禀赋高贵而历经亡国剧痛的游子执手相看泪眼?从前我认为他首先是音乐天才,翩翩浊世中之佳公子,其次才是爱国者,而听过阿劳,才感到萧邦对祖国的挚爱已融化在血脉和呼吸里了。即使不知他身逢乱世,也能听出那种种不带病容的幽微之情一定连着某种大东西;知道他二十载的异乡生活,更能悟出其中有理想中的故土及永不消失的绵绵遗恨。我猜测萧邦故园一定是个极素朴的所在,象中国江南水乡那些烟雨朦胧的小城。若非寂寞情怀,从中怎能诞生出风雨不能凋零的美丽?如果说德奥古典派作曲家常在作品中倾注对人性的深切体贴,萧邦则以火一般的想象,点燃我们胸中的百般柔情。听他长歌当哭,我们也陪着咬唇含泪。异国的衣香鬓影里,琴在人空。风雨如晦,失意人怀着“大夜弥天”的心境走出来,等着太阳的影子。不必追念乡间朴野的舞蹈,故国清新的空气中,铁马冰河入他的梦也入我的梦。没有“祖国必胜”的号角,而我们听到的,是一个精神上不会死的波兰。感谢阿劳。