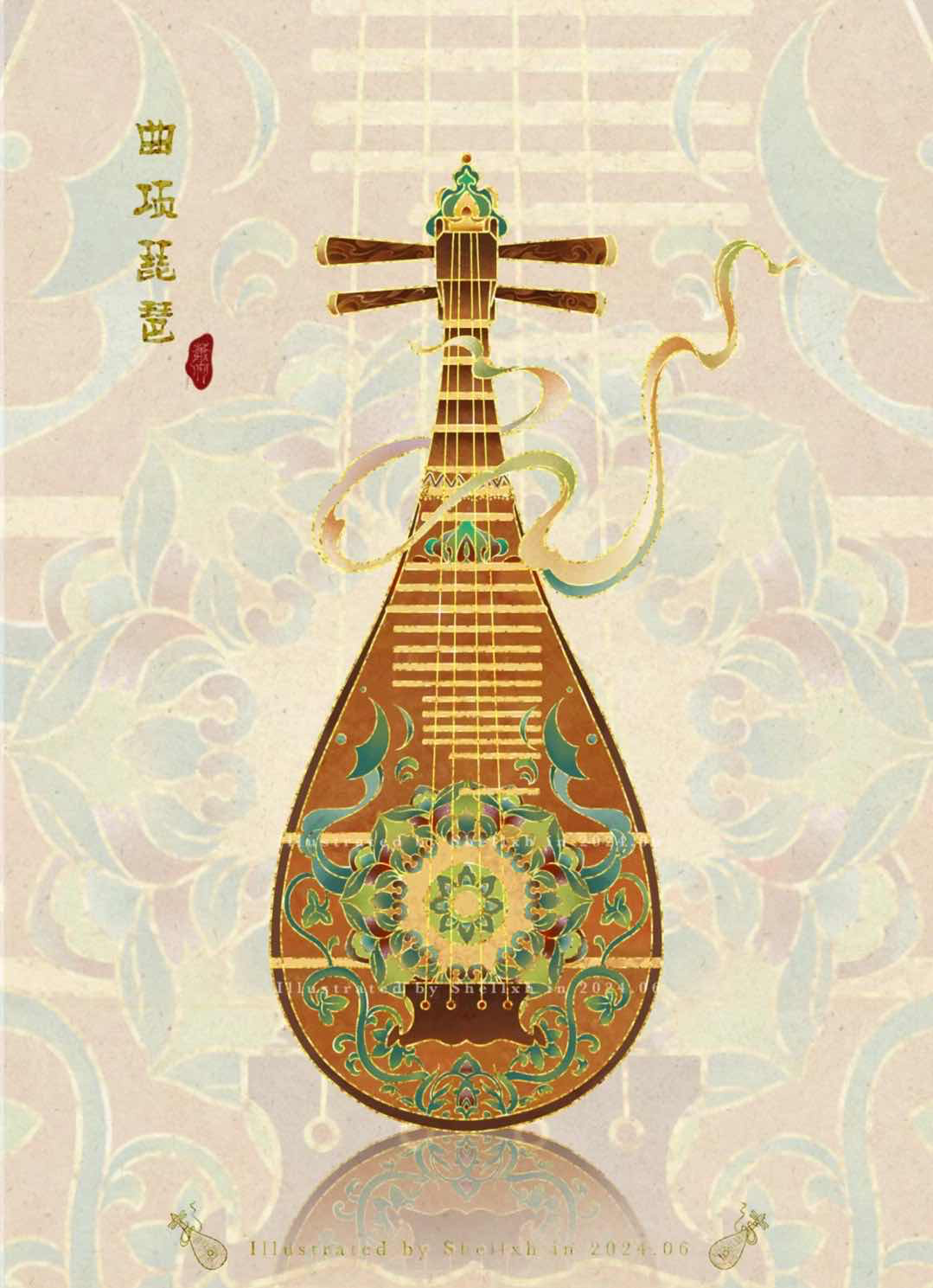

琵琶简介

琵琶作为中国传统拨弦类乐器,有着“弹拨乐器之王”“民乐之王”的美誉,其起源最早可追溯至秦朝,距今已有两千多年的历史。汉代刘熙《释名·释乐器》:“批把本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”在古代,敲、击、弹、奏都称为鼓。当时的游牧人骑在马上好弹琵琶,因此为“马上所鼓也”。大约在魏晋时期,正式称为“琵琶”。“琵琶”二字中的“珏”意为“二玉相碰,发出悦耳碰击声”,形象地描绘了这种以弹碰琴弦方式发声的乐器。其名“琵”、“琶”是根据演奏这些乐器的右手技法而来的,也就是说琵和琶原是两种弹奏手法的名称,琵是右手向前弹,琶是右手向后挑。

01

琵琶的历史可以追溯到秦朝,最早的琵琶形状各异,大小有别,如月琴、阮等都可归入琵琶类乐器。早期的琵琶形状为直颈、圆形音箱,音位和弦数不固定,弦数为四、五、六条不等。这种琵琶被称为“秦琵琶”或“秦汉子”,是今天阮的前身。

02

琵琶经历了多次演变。南北朝时期,从西域传入了一种梨形音箱、曲颈、四条弦的琵琶,这种琵琶被称为“胡琵琶”,并与中国的琵琶结合,形成了新的琵琶样式。经过改制,琵琶由横抱式改为竖抱式,演奏方法也由拨子拨奏变为右手五指弹奏。

03

在唐代,琵琶达到了发展的高峰,成为盛唐歌舞艺术中的重要乐器。许多著名的琵琶演奏家和乐曲在这一时期涌现,如曹保、曹善才和曹纲等。此外,琵琶不仅在中国广泛使用,还传播到了日本、朝鲜和越南等地,发展出了具有各自特色的琵琶乐器和演奏艺术

04

到了明清时期,在琵琶大型套曲的创作、演奏上获得新的发展。1949年后,琵琶的改革有:根据十二平均律的要求安排品位;运用钢丝尼龙弦代替传统的丝弦;继以人工指甲代替手指甲演奏等等。

05

现代琵琶通常有四条琴弦,由钢丝弦或尼龙弦制成。其结构包括头部(琴头、弦轴、山口)、颈部(琴颈、相与品)、身体(面板、背板、品位、覆手、音箱)和琴弦。演奏技巧包括轮指、挑、扫、拂、勾等多种技法,音色清脆明亮,表现力强。琵琶最常见的定弦为正调,四根弦的音高分别为A、d、e、a。目前改良的琵琶有“六相二十四品”,音域包括A~e的全部半音。

清中叶以来,琵琶南方各派别主要有江苏的无锡派、崇明派、浙江的平湖派、上海的浦东派等。传统琵琶曲分为大曲、小曲两大类。小曲是指68板体乐曲;大曲是泛指结构规模较大或由多首曲牌联缀、变奏而成的乐曲。其中大曲按其风格分为文曲、武曲两种。文曲的特点在于其写意性、抒情性。这类乐曲往往以动人的旋律取胜,在演奏上注重推、拉、吟、揉、带、打、泛音的运用。风格细腻、委婉、轻巧。代表曲目有《夕阳箫鼓》、《月儿高》、《汉宫秋月》、《飞花点翠》等。武曲的特点在于其写实性、叙事性。乐曲的发展类似章回小说或戏剧场次,结构较庞大。在演奏上,扫弦、煞音、绞弦、拍、提、满轮等技法的运用较多。代表曲目有《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《海青拿天鹅》等。