公元8世纪前后,中国出现了多种器乐谱,这是解唐宋音乐的重要文献。但唐末之后,除古琴谱外,绝大部分器乐谱在中国失传,其中很多被日本遣唐使带到日本,并在日本得以传承。由10至13世纪日本抄写的唐代琵琶谱的谱字、拍子符号、速度记号及演奏法等文献可以发现,日本流传的乐谱经历了逐渐日本化的过程;10世纪以后,日本流传的中国唐代乐谱已多数日本化了,已不能代表中国唐代音乐。

目前,已发现最早的中国古代乐谱是6世纪梁代的古琴谱《碣石调·幽兰》。发现最早的琵琶谱是在8世纪中叶出现的《番假崇》琵琶谱[1],该谱抄写于日本天平年间,也被称作《天平琵琶谱》,是一份记载于账单背后的残谱。约20多年后,传承于日本京都阳明文库的《五弦琵琶谱》(773年)是一份十分珍贵的古乐谱,其与《天平琵琶谱》谱式相同,除四弦的20个谱字外只多了一根弦,增加了7个不同的谱字。在敦煌藏经洞所发现的《敦煌琵琶谱》(933年,现藏于法国国家图书馆)抄写于唐末五代时期,一直没有离开过中国,直到20世纪初被法国探险家伯希和(Paul Pelliot)在敦煌藏经洞内发现并带往法国。从谱式上看,该乐谱与前两份乐谱的谱式形态完全相同,为同一系统的乐谱,可将其视为唐代琵琶谱的原始形态,故称作唐谱。这些中国的乐谱被日本遣唐使带回日本后发生了变迁,逐渐日本化。唐谱日本化现象最初发生在10世纪上半叶成谱的《伏见宫本琵琶谱》,也称《南宫琵琶谱》(抄写于921年)。这份琵琶谱在谱字的书写体、符号、拍子等的记述上显现出与上述唐谱不同的迹象,而后在《三五要录》(12世纪末成谱),以及近代的琵琶谱中有了更进一步的变化,逐渐固定成日本化的乐谱。本文将对具体的谱字书体、记谱符号、演奏法等记载信息进行分析解读,阐明唐代琵琶谱的变迁轨迹,以说明即使日本化的乐谱记载着唐代的曲目,也不能轻易地将其认作为唐代音乐,其旋律、音高、演奏法以及拍子的节奏都存在日本化现象,故需慎重对待。

一、 琵琶谱的传承及其谱字书体变迁

从琵琶这件乐器的历史和目前所见琵琶古谱中的曲目(主要是唐乐曲)来看,琵琶谱最初出现在中国唐代前后。按乐谱出现的时间顺序和乐谱形态,可将目前所能见到的琵琶谱分成三类。

(一)唐谱

唐谱是指最早出自于中国的唐代乐谱,代表着中国的原始乐谱。尽管有些乐谱最初被发现于日本,但从乐谱的抄写时间以及本身所具特征可判断其基本属性,如《天平琵琶谱》(747年)、《五弦谱》(773年)与《敦煌琵琶谱》(933年)即如此。

8世纪中叶前后正是遣唐使来华的初期,这一时期成谱的《天平琵琶谱》《五弦谱》是日本遣唐使从中国带回日本的乐谱,日本乐人对来自中国的舶来品正处于学习、品尝阶段。上述乐谱记载的乐曲主要是隋唐时期民间及宫廷的流行乐曲。这一时期日本还未出现乐谱,其宫廷外来乐主要是唐乐与高丽乐,唐乐占据主要地位,[2]而宫廷中影响最重要的琵琶、横笛、筝、笙等乐器也由中国传入。早期的《天平琵琶谱》《五弦谱》是随着日本遣唐使带到日本的乐谱,非日本人直接撰写,被称为唐谱;《敦煌琵琶谱》的成谱时间为五代、宋前。虽然抄写时间稍晚,但这份乐谱在发现前没有离开过中国,其谱式符号、书写体系与上述两种乐谱基本一致。因此,以上三份乐谱可认定为中国唐代的原始乐谱。

(二)日本乐人书写的乐谱

大约在唐谱传到日本后的10世纪上半叶,日本乐人逐渐掌握了乐谱的书写方式,由此进入日本人自己撰写乐谱的阶段。首先是模仿,谱字的书写方式、演奏符号、记号等出现了日本式的记写方式。延喜二十年(920年)十月,宇多法皇敕令,由贞保亲王(南宫)琵琶秘手传授编撰一份乐谱,于翌年九月编撰完成,被称为《伏见宫本琵琶谱》(宫内厅书陵部藏)。该谱由序、目次、调子谱十三、手弹用法、调子品(风香调、返风香调、黄钟调、清调)、案谱法、落款等内容构成。该谱还详细记载了日本最后一批遣唐使中的藤原贞敏向扬州开元寺北水馆琵琶博士廉承武学习琵琶的过程,以及开成三年(838年)九月藤原贞敏离开扬州时廉承武赠予其乐谱的情况。[3]该谱与藤原贞敏带回日本的琵琶谱关系密切,是在其基础上重新编撰完成的作品。

《伏见宫本琵琶谱》还存有另一版本为院禅本。两种版本所记录的内容在调子谱、曲目以及序与目次等处略有不同,其他内容基本一致,院禅本抄写年代远远在正本之后,[4]两者之间有增减互补的关系。

(三)日本本土化的乐谱

进入12世纪,日本乐人已完全掌握了乐谱的记写方式。其中,乐器演奏法在日本经历了几百年的演化后,乐谱的谱字符号、速度记号等出现了新的记谱要求,这些变化也逐渐在琵琶谱中表现出来。这一时期的乐谱反映出日本已经完全掌握并确立了记谱体系,这直接影响了日本近代传统音乐的记谱方式,其代表性的琵琶谱有:

一是源经信笔书的琵琶谱(宫内厅书陵部藏)。为卷子本一卷。源经信是一个三品官(大纳言)贵族,琵琶爱好者。这份乐谱是其从兵部卿资通、信明的弟子博雅二男处习得。该谱的落款处记载:“应保三年,自禅阁所下赐也。帅大纳言经信卿自笔……”。即应保三年(1163年),该乐谱受禅阁所赐,由源经信撰写而成。

二是《三五要录》。共12卷,平安朝末期的琵琶谱,由藤原师长撰写,与其撰写的筝谱《仁智要录》一起被后世称为音乐史上的两部重要文献。其内容有:案谱法、调子品、催马乐、唐乐诸调子曲、朝鲜狛乐曲等,曲谱集规模和曲目数量较大,包含了唐曲、高丽乐以及平安时期形成的催马乐等。在诸调子的拨合中以藤原贞敏从唐朝带回的乐曲为主体,也有日本人自选的乐曲;乐谱的谱字符号和演奏法都已逐渐日本化。从成谱时间(12世纪末)来看,日本乐人已经完全具备了乐谱的撰写能力。

三是《三五奥秘录》琵琶谱集(一册),于应安四年(1371年)成谱。该乐谱是崇光院为琵琶秘曲的练习所集成的伏见流秘曲集,主要是校正、传承王室的光严院(1313—1364年)与后伏见院(1288—1336年)所传承的乐谱;所收曲谱主要由清调、拨合、将律调、凤香调·拨合、大常博士杨真操、石上流泉、盘涉调等内容组成。这是一份传授谱,有助于理解13世纪中叶秘曲状态和伏见流传承轨迹。

以上大致梳理了从中国的唐谱到日本乐人接受并开始抄写、书写乐谱,直至12世纪日本人根据唐谱自主完成、撰写乐谱的过程。以下将从上述乐谱的谱字符号、演奏法以及节奏记号等的发展轨迹具体分析唐代琵琶谱的变迁过程。

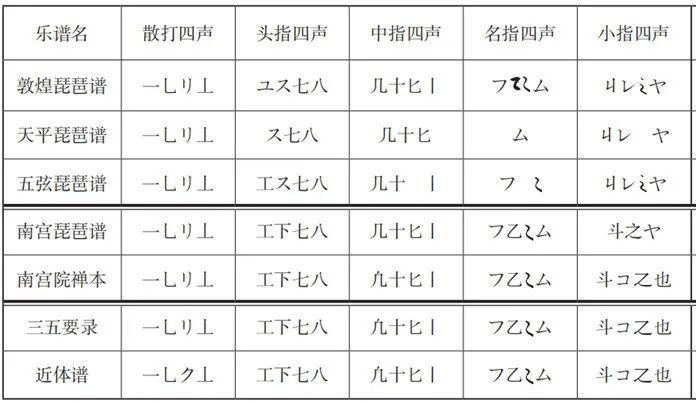

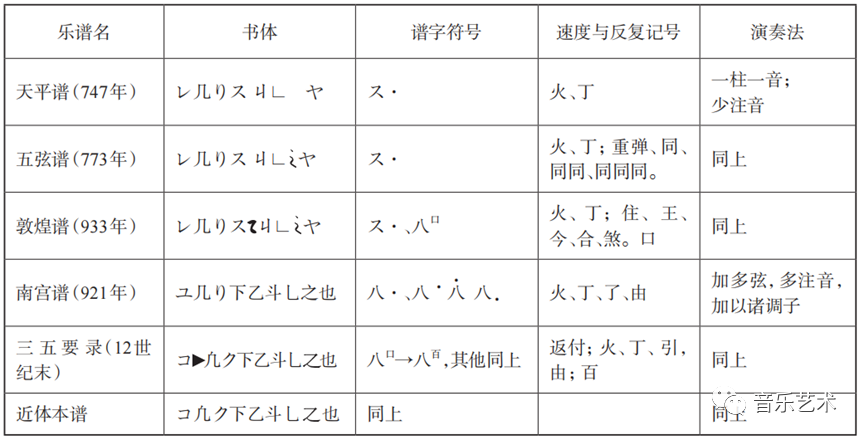

如前所述,可将琵琶谱《天平琵琶谱》《五弦谱》及在中国发现的《敦煌琵琶谱》视为早期中国的唐谱,其谱字书体见表1。

唐代的琵琶为四弦曲项,加上散音四声共20个谱字。由于《敦煌琵琶谱》P.3539中有散打四声、头指四声、中指四声、名指四声和小指四声20个谱字组成,为便于比较依次排序列出这20个谱字。但其中有些谱字在完整乐谱P.3808中并未出现,或为异体谱字。表1中将其添入P.3808常用谱字。《天平琵琶谱》中出现不重复的谱字有14个。传入日本并由日本乐人撰写的《南宫琵琶谱》(921年),其谱字书体、符号等开始发生变化,为琵琶谱进入日本后的变化。此后《三五要录》(12世纪末)和日本目前仍在延用的近体字谱为日本化谱字的进一步展示,可清晰看到琵琶谱字书体的变化轨迹。

表1 琵琶谱字书体的变迁

由表1可知(表中乐谱以下分别简称为《敦煌》《天平》《五弦》《南宫》),前三种乐谱为中国唐谱,其书体大致相同,属同一系统。其中《五弦》谱有四根弦的乐谱,谱字与四线谱相同,其第五根弦(子弦)是前两种乐谱中没有的,多出七个谱字,且在后来的乐谱中也未出现,故不在比较之列。这些乐谱被遣唐使乐人带到日本之后,谱字的书体逐渐发生变化,如表中头指四声一栏中的“ス”在《南宫》谱中逐渐变成“下”,并延用至今;中指四声“几”的变化不大,但也在《南宫》谱中逐渐变成“凢”,此后一直延用至今;名指四声一栏的唐谱中,“ ”出现在《敦煌》谱中,在《南宫》谱中已变成“乙”,并延用到近代;小指四声一栏中变化较多,“ㄐ”在前三种乐谱中基本相同,但在《南宫》谱中却发生了变化,出现“斗”字形,自此沿用至今;“レ”在前三种唐谱中基本相同,但从《南宫琵琶谱》开始发生变异,出现了三种不同变体字符(表格中难以表述),逐渐由“レ”向“ユ”变化,到《三五》谱时已演变成“コ”,定型为今天的现代近体;唐谱中的“

”出现在《敦煌》谱中,在《南宫》谱中已变成“乙”,并延用到近代;小指四声一栏中变化较多,“ㄐ”在前三种乐谱中基本相同,但在《南宫》谱中却发生了变化,出现“斗”字形,自此沿用至今;“レ”在前三种唐谱中基本相同,但从《南宫琵琶谱》开始发生变异,出现了三种不同变体字符(表格中难以表述),逐渐由“レ”向“ユ”变化,到《三五》谱时已演变成“コ”,定型为今天的现代近体;唐谱中的“ ”到《南宫》谱时确变化为“之”,到近代由“之”变成了“

”到《南宫》谱时确变化为“之”,到近代由“之”变成了“ ”;最后一个“ヤ或や”到《南宫》谱时开始变成“也”。以上谱字书体及其变化大致在10世纪上半叶《南宫》成谱时开始发生。

”;最后一个“ヤ或や”到《南宫》谱时开始变成“也”。以上谱字书体及其变化大致在10世纪上半叶《南宫》成谱时开始发生。

二、谱字符号

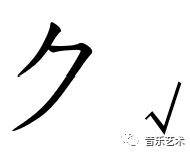

《天平》《五弦》《敦煌》中,谱字的右侧附有符号“·”,而《敦煌》谱除右侧有“·”外,还有“口”,两种符号有序组合。“·”在此后的乐谱中持续沿用,而“口”却只在《敦煌》谱中使用,未在其他乐谱中出现过。很遗憾,在《天平》《五弦》《敦煌》谱,也就是早期中国的唐谱中,没有留下案谱法,不清楚“·”与“口”的意义。从形态上来看,在此后的《三五要录》以及同时代的筝谱《仁智要录》中,“口”被“百”字所代替,而“·”没有改变一直沿用至今。从《南宫琵琶谱》开始,不仅谱字的右侧有“·”,谱字的上、下也出现了“·”,这一记谱法也出现在日本后期的乐谱《三五》《仁智》谱中。那么“·”究竟表示什么?对此,叶栋、陈应时等绝大多数中国学者都认为是拍子符号,而以林谦三为代表的日本学者都认为“·”不仅与节奏有关,而且主要为演奏符号——返拨。林谦三认为:“在唐谱中最为可疑的谱字右侧的点号在《南宫琵琶谱》及其案谱法中,人们知道它是一个返拨的符号”。[5]这个符号不仅出现在《南宫》《三五》谱中,而且一直被使用至今。“·”作为演奏的返拨符号,与“√”具有同样的功能。《三五》谱的案谱法中记载“ 返拨”;而《乐家录》卷九琵琶的案谱法中记载了“·”与“√”的用法并记载说明,明确为返拨符号。

返拨”;而《乐家录》卷九琵琶的案谱法中记载了“·”与“√”的用法并记载说明,明确为返拨符号。

返拨: 如此有雁金点,其法当于拍子搔下,而复当于拍子之间。自四之弦方搔返之。[6](直拔建于拨面,不用意。徵音搔上也。故不必四弦皆鸣也。——笔者注)

如此有雁金点,其法当于拍子搔下,而复当于拍子之间。自四之弦方搔返之。[6](直拔建于拨面,不用意。徵音搔上也。故不必四弦皆鸣也。——笔者注)

值得关注的是,《南宫》谱与唐谱不同,“·”出现在谱字的上下方、右上方、左下方等不同之处,这是手弹法的呈现。唐代的宫廷画以及佛教洞窟的壁画中出现的琵琶,一般都用拨子演奏。文献中记载的手弹演奏者是初唐贞观年间的裴神符。《通典》乐四记载:

旧弹琵琶,皆用木拨弹之,大唐贞观中始有手弹之法,今所谓掬琵琶者是也,《风俗通》所谓以手琵琶之,知乃非用拨之义,岂上代固有掬之者?[7](手弹法,近代已废,自裴洛儿始为之。——笔者注)

说明自汉代以来,琵琶是以手弹的,后被拨子取代,手弹消失;到了唐贞观年间,裴神符又开始以手弹之,并谓之搊弹。这一点在《新唐书》礼乐志中也得到了强调与肯定:“五弦如琵琶而小,北国所出,旧以木拨弹,乐工裴神符初以手弹,太守悦甚,后人习为搊琵琶。”[8]

唐内教坊中有揭弹家,即以手直接弹拨弦乐器,但其演奏法以及在乐谱上如何记载、如何表示,不得而知。

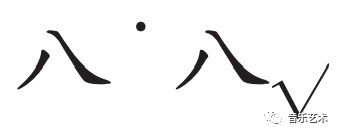

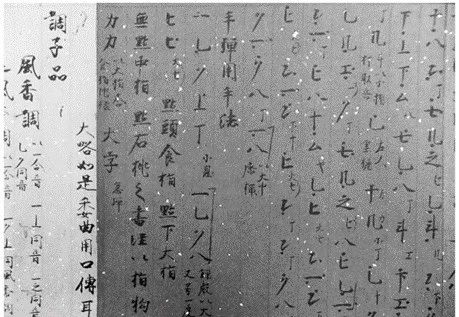

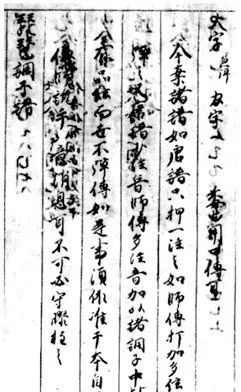

《南宫》谱中的“手弹用手法”中详细记载了“·”的用法:点头食指、点下大指、无点中指、点右挑之、书注以指构、力力(以大指合食指挑弦——笔者注,下同)、火字(急弹)……(见图1)。谱字上下右的“·”代表琵琶右手弹拨记号。14世纪中叶成谱的《三五奥秘录》中也强调了这一说法,其《将律调》中有注释:“以手弹之,故准手弹用手指法点之”。乐谱的上方还加有注道:“上のてんは人さしゆび、下のは大ゆび、てんあきは中のゆび也”(笔者译:上面的点用食指,下面的点用大拇指,无点用中指)。显然,这种用法被广泛应用于后来的《三五要录》。图2为《三五要录》中催马乐的谱,乐谱中“·”被频繁使用,其与琵琶演奏法关系密切,尤其是谱字的上下点,更是直接对演奏的提示。

图1 《南宫琵琶谱》中的手弹用手法记载

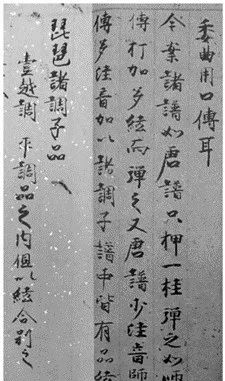

《三五要录》催马乐中的谱

三、速度与反复记号

在乐谱的记载中,速度与反复记号的表述是不可或缺的。琵琶谱也是如此,这里先看乐谱中的节奏符号,如“火”(快速)、“丁”(稍停),以及反复记号等。上述符号传到日本后也发生了变化,《天平》《五弦》《敦煌》谱中共同出现记号“火”“丁”,而《五弦》谱中有“重弹”,以及反复使用的“同”“同同”“同同同”等。

《敦煌》谱字中有“住”“王”“今”“合”“煞”,而“住”“王”“今”“合”在日本后来的乐谱中则以“返付”为标记;《南宫》谱中“火”“丁”“了”“由”被频繁使用;《三五》谱中使用“火”“丁”“引”,“由”只是手弹的拨合;乐曲中的反复已较少使用“同”,取而代之使用“返拨”。《敦煌》谱中使用的“口”已被“百”代替,作为太鼓拍子。这一点在《博雅笛谱》案谱法中有明确的记载。

综上所述,随着时间推移,谱字记号的变化也愈发明显。原来唐谱中《天平》《五弦》《敦煌》的谱字记号到《南宫》谱时开始发生变化,一些反复记号用汉字简化了,有些干脆就不使用了;到了《三五》《仁智》时以至近代,乐谱的速度反复记号逐渐定型,积淀为今天琵琶谱的记号形态。

四、演奏法的变迁

中国唐代乐器传到日本后,其演奏法开始发生变化。《南宫》谱及其院禅本谱中透露着一个重要信息,即这两份乐谱的案谱法后都载有一段“委曲用口传耳”的说明,是关于当时演奏唐谱时的具体操作说明,详见图3和图4,其内容如下:

《南宫》谱只记载了“今案诸谱,如唐谱只押一柱弹之,如师传打加多弦而弹之,又唐谱少注音,师传多注音,加以诸调子,谱中皆有品弦。”,而院禅本则增加了“而世不弹传如是,事须依准于本,自所传师说手,意消息可不可必守胶柱之。”,并作了进一步说明。

图3 《南宫琵琶谱》

图4 《南宫》院禅本谱

上文中的唐谱是指从唐传来的乐谱,如《天平》《五弦》《敦煌》等,而师传谱则是相较于上述唐谱而言的《南宫》谱等,即当时的唐谱在演奏时已不适时宜,演奏师在传授唐谱时须增添新的演奏法来弥补其不足。显然唐谱与当时的音乐演奏之间已经出现变化:唐谱演奏“只押一柱弹之……唐谱少注音”,指的是唐谱的演奏只押一柱,以单弦弹(主要是一字一音)、散音或单一柱音。“唐谱少注音”的“注音”指的是小字谱,在案谱法中被记载为注书、书注,指的是小字书写的谱字、记号等。《三五要录》案谱法中记载:“注书者以左手操之”,说明大字随后的小字或符号表示在大字音完成后,左手完成所附的小字音组,这组小字音或符号被称作注书或注音。相反,“如师传打加多弦而弹之”指的是师传的《南宫》谱则为多弦弹奏,已不是单以音为主的演奏了,可见师传的演奏法在原谱基础上复杂化了,可以是一弦多音,也可以是多弦同时或相继演奏。从乐谱整体来看注书或注音现象在唐谱中较为少见,而在《南宫》谱以及后来的乐谱中却频繁出现。这一现象说明唐乐主要是一字一个音(注音少),到了平安后期音乐节奏逐渐变慢,一个段落之间需要采用多音甚至多弦同奏或相继演奏方式来润色旋律。这是唐谱发生变化的一个重要标志。

汉代以来,随着丝绸之路的开启,大量外来乐器进入中国,同中国原有乐器一同扮演了中国古代音乐史上的重要角色。大约8世纪前后出现器乐谱,除古琴谱外,琵琶谱是最早面世的器乐谱,后来逐渐出现横笛谱、笙谱、筝谱等。随着日本遣隋使、遣唐使的来朝,这些乐器和乐谱也相继被带到日本。而在中国,随着唐后乐器本身的形制发生变化,以及胡乐受到排斥等多方面因素,这些乐器的乐谱相继失去了生存的根基,逐渐从中国的历史舞台消失。很遗憾这些记载了历史文化的古代乐谱居然在中国销声匿迹、荡然无存。好在这些早期乐谱绝大部分随着遣唐使带到日本后被珍藏、保留和传承下来,成为人们今天认识唐代音乐的重要依据。

20世纪30年代日本学者林谦三等首次揭开被带到日本的乐谱的面纱,让人们看到了恢复唐代音乐的希望。之后,这项研究工作不断被推进。20世纪70年代英国学者劳伦斯·匹铿(Laurence Picken)的研究以及80年代中国展开的古谱学热潮,使得唐代音乐的相关研究取得了长足进步。从林谦三所解决的音高问题到艰难的节奏问题,留下了先学们的艰辛与荣光。然而,在进入深层次唐乐研究后,人们发现一个不得不面对的问题,即记载这些唐乐曲的古乐谱中哪些是真正的唐代乐谱,哪些是日本乐人改造过或日本化了的乐谱?这对选择复原唐乐所使用的蓝本是至关重要的。

本文以琵琶谱为视角和线索,就以上问题展开较全面的梳理与剖析,辨析古代乐谱从其产生至流变的发展和变迁过程。为更清晰地描述琵琶谱的历史变迁,笔者列出其主要变化因素(见表2)。

表2 古乐谱历史变迁的主要痕迹

乐谱的书体、谱字符号、速度反复记号以及演奏法等的历史演变,以及从唐谱至10世纪初的乐谱记录,使人看到唐谱最初的变化是从《南宫》谱开始的。这种变化是整体性的,说明到10世纪时,唐谱已逐渐不适应日本音乐的展开,或者说日本在接受唐文化时是有选择性地接受,是根据文化接受层的需求进行了过滤性的选择。值得一提的是,在唐谱中未发现案谱法,即对定弦安排、速度节奏符号以及具体演奏法的明确指导方法。案谱法最初在《南宫》谱中开始出现,此后的《博雅笛谱》《三五》《仁智》等谱中也出现了案谱法。这说明唐谱怎么表演暂且不清楚,也不要在意,但现在的演奏须按此案谱法进行。由此人们从最早案谱法的《南宫》谱及其记载内容、方式可以发现它们相较于唐谱已经出现了明显变化;为适应速度变化,出现了唐谱与师传的“一柱一音、少注音”“加多弦,多注音,加以诸调子”,以及手弹法的诸多点号表述。这些变化体现出了最初日本化的倾向,而这种日本本土化的定型在二三百年后才逐步完成。从其后的《三五》谱到近体谱中,人们可看到完全定型的“现代琵琶谱”。

从琵琶谱(唐谱)的产生到传至日本后的变化,可以得出一个认知:在古代乐谱研究中,不能因其都是“古谱”且记载着唐乐曲就一概认定其为中国的唐代乐谱,否则会产生错误结论以误导今人。乐谱的日本化变迁告诉人们,在使用日本化唐谱时须谨慎选择,必须辨识日本化唐谱与真正的唐谱之间的关系,以准确、清晰地理解和描述不同时期的音乐现象。