乐正禾/文

翻开《贝多芬的头骨》——一本以贝多芬为标题兼封面的书,人们会想当然的预期“本书讲述贝多芬作品与生平”,哪怕发觉书名中“头骨”二字刺眼,大概也认为这是指代或象征贝多芬的“天才”之类。但本书标题其实非常诚实,所谓的头骨正是作曲家本人长在脖子上的那颗头颅。而“贝多芬的头骨”其实是书中众多关于音乐家的奇闻异事中的一个,讲述了贝多芬的头颅被后人研究的故事。

音乐家的奇闻异事被人们喜闻乐见,这些被历史层层筛选的信息经过大众几百年的传播,形成了音乐家们不同的面相。多数是刻画他们的天才,有些描绘他们的风雅,又或是打破固有形象制造猎奇效果。总之就是要告诉我们,他们是如何的与众不同。

对今人来说,衡量历史上音乐家天才程度的依据大概有两类,第一是作品的艺术性;其二是历史留下的逸闻和传说。了解作品艺术性并不容易,需要冗长的分析和解释,人们很难耐着性子去学习这些,大多数人对作品的感受就是“好看”、“好听”。于是逸闻和传说——这类内容就更被大众青睐,比如讲述音乐家超人的能力来渲染他们的天才,尤其是炫丽的演奏技艺以及不可思议的音乐记忆能力,这些桥段只需寥寥数语就能起到立竿见影的效果。通常这些诠释者还会引导人们将视线集中到“神童”的传说上,假如超人的行为是年幼的孩子做出的,那么说服力和冲击性也会成倍增加。

历史上最惊人的传说,是关于莫扎特“一次聆听就记住《求主怜悯》合唱曲”的记载。这个故事被世人津津乐道,但如果不进行深入分析,恐怕只能流于表面,大众熟知的经过是这样的:1770年4月中旬复活节将至,莫扎特父子来到了罗马的西斯廷教堂。14岁的小莫扎特参加了西斯廷的晚祷仪式,当教皇在祭台前向主下跪时,莫扎特听到一首美妙至极的合唱曲,于是他默默将其记了下来。

这首合唱曲是意大利作曲家阿莱格里所作,名为《求主怜悯》(Mis-erere Mei,Deus),内容是关于大卫的悔罪。每当复活节前的四旬斋最后一周时,这个曲目会用来表达宗教仪式中对神的忏悔。教皇乌尔班八世曾经下令,此作品只能在复活节前最后一次大弥撒中演唱,且不能在西斯汀教堂之外的任何地点出现。《求主怜悯》的乐谱也是绝密,不能外传,一直到1840年以后才解禁正式出版。

西斯廷教堂方面万没有想到,莫扎特只在现场听了一遍,就在寓所将这个曲子默写了出来,身边的人们为此而惊叹。

不过惊叹两个字是不足以描述此事的,我们必须经过分析,才能体会到莫扎特记住的音乐究竟有多复杂。作品的长度超过了十分钟,莫扎特是记住了旋律,还是将整个总谱完全再现了呢?实际上对这个曲目本身来讲,只记住主旋律这个说法本身就不成立,因为《求主怜悯》是复调音乐而非主调音乐,复调是由各自独立的几条线交织而成,并没有严格的主旋律和伴奏之分,自然就没有“只记住旋律”的说法。其次,事后流传的说法是莫扎特只听一遍就完全再现了总谱,不过根据莫扎特的姐姐南奈尔回忆,小莫扎特默写完乐谱后,又在两天后的受难日将自己默写的谱子藏在身上,去西斯廷教堂又听了一遍,然后进行了少许订正后完成,他还用羽管键琴演奏了一遍。

既然是再现了总谱,那么《求主怜悯》的音乐织体究竟有多复杂呢?由五声部组成了背景的合唱部分,大概相当于低音、上低音、次中音、中音、高音五个部分。而独唱部分则另有四个声部。独唱和合唱在音响效果上分别制造了近和远的效果。也就是说,莫扎特要同时记住九个声部的进行,并且将持续十几分钟的音乐完全记述下来。

一般对于一段主调音乐,比如主旋律带伴奏的曲子,记下来相对容易。记住旋律和基本的合声进行就可以了,在现实中确实有人现身演示过将一段没听过的音乐一遍记住并演奏下来。但问题是《求主怜悯》是复调音乐,在如此复杂的音乐织体下,人有可能达到这种记忆吗?事实上这个问题已经不是记忆能力的问题,而是正常生理构造下的人耳和大脑是否能分辨出这么多的声部。一般我们认为经过训练后人可以分辨三到四个声部,再多的话就需要通过视谱和聆听的手眼配合才可以。而九个声部的乐曲中多个声部间至少会出现重复音(两个声部同时发出同一音高的重叠),非常容易听乱。

当然,以上说法建立在一个前提上,那就是一切都以普通人的生理情况为标准,如果我们认可“莫扎特在生理上不是正常人”,那是另一回事了。对于《求主怜悯》事件还有另一些解释,比如辛丰年先生曾经介绍过一种推测:《求主怜悯》的禁令未必有那么牢靠,比如哈布斯堡皇室就存有过一套盗印本,意大利大音乐家马尔蒂尼也应该有一份,好巧不巧这位马尔蒂尼正好是莫扎特学习对位法的准师父。更巧的是马尔蒂尼在事发前,正好去拜访过莫扎特父子。这就不得不让人有点怀疑了。莫扎特的父亲利奥波德·莫扎特会不会搞出这种巧计呢?并非没有可能,实际上利奥波德展开巡演的主要目标,就是在整个欧洲塑造出儿子“神童”的形象。

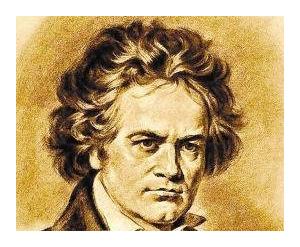

和莫扎特的神童形象不同,贝多芬给人留下了相对“大器晚成”的印象,这一切其实不难理解,贝多芬最被大众称道的是他的九部交响曲,而写出第一交响曲时他已经25岁了,莫扎特的《bE大调第一交响曲》创作于8岁半,相较之下莫扎特当然更加令人耸动。

然而贝多芬15岁时为钢琴与弦乐器创作的三首四重奏(作品编号WoO.36)已经相当可观。莫扎特童年的作品经常被父亲进行润色,因此这两个人的“神童程度”也许是不遑多让的。有趣的是比起老莫扎特,贝多芬的父亲虽然只是三流音乐家,但他也乐于采取老莫扎特的某些操作手法,想利用“低龄神童”来哄抬儿子的身价,小贝多芬的身高偏矮,因此他就有意虚报小贝多芬两年年龄,这样一来“15岁创作三首四重奏”,就被人为降低成13岁创作。贝多芬直到40岁以后才恍然大悟:原来自己第一次在音乐会上演奏的年龄不是6岁,而是8岁。在“神童经济”风靡欧洲的年代,大家的套路都很相似。

拿到从未见过的高难度乐谱,能够不经过练习当场视奏,这也是音乐家神奇能力之一,莫扎特拥有许多相关的传说,不过18世纪的视奏也许和我们想象中不大一样。比利时作曲家格雷特里曾经回忆过自己和莫扎特的一段邂逅:“1766年我遇到一个孩子,不论什么曲子都能当场视奏,他的父亲让我也写个东西考验他试试,于是我写了一段B大调的快板,不算很容易,但是也没多难,不需要费太多力气对付的那种。结果那个孩子果然将其演奏了下来,在场的人都纷纷惊叹,但只有我知道,他的演奏虽然没有停顿,但是很多地方并非我在谱子上写的。”

这样一来事情也很清楚了,莫扎特运用了自己超凡的即兴演奏能力,将曲子连了下来。假如这事发生在现在,那么钢琴老师很可能会呵斥学生,因为任何老师都无法容忍学生不完全按照乐谱演奏,但在18世纪或19世纪初,不完全照谱演奏没那么严重,作曲家演奏自己的作品可能随时变化,演奏别人的作品也可以随时变化,他们甚至可以根据现场情况添加大量的段落。

讲述这些事,并非要打破什么“英雄神话”,无论莫扎特或贝多芬,他们都是不朽的,他们的天才就蕴含在自己伟大的作品中,然而这些音乐家的奇闻异事也表达出背后的另一面:历史的记忆通常掺杂了层层的筛选。默写《求主怜悯》的情节被留下了,马尔蒂尼来访的细节却被筛去了;视奏一切乐谱的神奇事迹被流传,格雷特里们的说法却不被人们注意,这类信息似乎极少,但是我们都知道“幸存者谬误”的道理。当一个人的作品为他提供了一个角色形象,那么人物生平中更符合其形象的信息、评价也就更容易幸存下来,只有严肃的历史学者们才有兴趣去挖掘故纸堆,像侦探般找出所谓的真相。

当然,音乐家的逸闻也在塑造音乐以外的面相。翻译家高中甫先生曾经把文献中音乐家的有趣段子抠出,按照人物汇集成册。幽默是这些段落的特色,尤其是犹太音乐家梅耶贝尔和歌剧大师罗西尼的交往令人过目不忘,德裔犹太人的精明古板和意大利幽默小老头的冲撞迸发出种种火花,这一切在巴黎这个浮华的大环境下呈现出了优雅而令人愉悦的观感。

于是人们认为音乐家是天才,他们很优雅,都是幽默大师,这样的形象和他们伟大的作品相互衬托,十分般配。那么假如适当打破这些印象,就会形成巨大的反差,《贝多芬的头骨》的作者蒂姆·博瑞就很喜欢此类描述,音乐家也会搞凶杀?是的,当他在一个特别的时代,具有亲王的身份,拥有特权时,他就会草菅人命,虐杀偷腥妻子的杰苏阿尔多就是活生生的例子;音乐家憎恨自己的作品?是的,当自己耗尽心血的作品不被认可,那么无心插柳而大红大紫的作品就成为憎恨的出气筒,比如柴可夫斯基与《胡桃夹子》、《1812序曲》;音乐家是恋尸癖?是的,在“圣徒遗物崇拜”的风气下,他们就对伟大前人的骸骨垂涎不已,比如布鲁克纳。

“音乐家的头骨被盗掘”,这样的故事似乎很无聊,然而如果维也纳乐派的古典三杰海顿、莫扎特、贝多芬三人都被盗贼或颅相学研究者觊觎,被收走了脑袋或是头骨的一部分,那么音乐史上的“圣徒”形象竟然通过另一种古灵精怪的方式被建立起来了。

与此相应的则是巴赫、亨德尔的生与死。巴赫与亨德尔皆生于1685年,音乐爱好者通常由此联想到威尔第和瓦格纳皆生于1813年,这就是“后期巴洛克双生巨子”以及“音乐戏剧双生巨子”,然而巴赫与亨德尔皆因痛苦的眼病而死于同一位庸医之手,如此啼笑皆非的故事,以黑色幽默的方式让人感受到他们伟大人生末路时的苦难。

种种的奇闻逸事令音乐家在天才、幽默、诡谲的不同面相中飞舞,我们何不放松欣赏一下呢?能给人带来最大阅读愉悦感的也许既不是道学分析、也不是《红楼梦》,而是一本《世说新语》。