野性技巧与多元诗境——浅释巴托克的《对比》 刊载于2016年2月三联《爱乐》

刊载于2016年2月三联《爱乐》 Tallis兄帮忙更正的乐理。谢谢。

巴托克为小提琴、单簧管与钢琴而作的《对比》(Contrasts,Sz.111),作于1938年9月24日,献给小提琴家西盖蒂(Joseph Szigeti)和单簧管演奏家古德曼(Benny Goodman),1939年1月9日由西盖蒂、古德曼与钢琴家佩特里(Endre Petri)三人首演于伦敦。 首先说说标题中的“对比”二字,一般认为这标题指结构上形成的对比效果(两端较长,而中间像是短小的间奏曲乐章),抑或是乐章间的速度对比。但实际上,巴托克所营造出的音色对比也再清晰不过:第一乐章含有一段单簧管华彩,而末乐章的华彩则由小提琴完成,岂不像是各立门户,遥相呼应着的山峰? 这首奇特的《对比》的诞生,西盖蒂自然功不可没。按他自己的话来说,将爵士单簧管手古德曼请来,纯属“1938年我的一次灵感卒至”。但实际工作可能在于:既要说服古德曼来演古典,又要说服巴托克把三重奏交给他和一位爵士乐手,困难绝对不容小觑。可是据另一些古德曼的回忆资料,巴托克是先听到了他的爵士三重奏录音(和Teddy Wilson、 Gene Krupa),方才滋生起谱写《对比》的愿望的。在当时对古典并不太知根知底的古德曼看来,巴托克《小宇宙》好像与格什温有点类似。 巴托克最初的计划也挺实际:需要按匈牙利传统的拉索-弗里斯套路写一个双乐章的狂想曲,它们可以各自安排在78转黑胶的一面上。于是,我们可以作一下有趣的猜测:新写的《对比》与这一狂想曲设想间兴许存在着联系,如巴托克很可能将最早的拉索-弗里斯套路放在一首一末两个乐章,前者即为招兵舞,而后者就是急速的舞曲。事实上,最早在纽约的一场演出里,佩特里、古德曼和西盖蒂三人的就完全按这一乐章编排演奏。 到了1940年,当巴托克本人同意在卡内基音乐厅和古德曼、西盖蒂演一回,并留下一个后续录音。这时,作品的名称成了首要问题——它该叫什么呢?一天晚上,当西盖蒂和巴托克二人在纽约派克大街散步时,最终敲定了“对比”一名。还有,两人字斟句酌,为中间乐章也定了名:“Pihenö”——匈牙利语的意思是休息,于是我们眼前出现了梦一般的场景:夜间户外,大树婆娑,似隐隐有歌声从远方传来。

作品的实际演奏时间大约在15分31秒,而最早商量时,西盖蒂觉得让巴托克写个6、7分钟就已经足够。西盖蒂俏皮地将此形容为“你预定了一件宝宝衫,最后发来一件成人衣,未必一定受人待见。” 全曲结构如下: 第一乐章:招兵舞(Verbunkos),十分活泼的快板,民间舞蹈节奏,名之为“招兵舞”是因为这一主题颇具匈牙利的民间元素,在当地的征兵过程中常被演奏。乐章是以一段生动的小提琴拨弦开始的,然而单簧管才引入第一主题。我们依稀可以辨别,当舞曲旋律被融入了其中,单簧管的呜咽和小提琴的穿针引线又像对主题玩了一首现代绘画里的“变形效果”。 第二乐章:休息(Pihenő),慢板, 尽管作曲家标记为“放松的”,但也有人持不同意见,觉得应该勾勒出一种火山表层下的蠢蠢欲动 ;而在我的听感里,它是向内的、反省式的,因为从始至终都没有一个明确的主题,反倒形成了一种飘忽不定的朦胧氛围,故而更大程度上倒近似于一种“纹路”,由小支溪流汇成了整体。 第三乐章:急速的舞曲(Sebes),活泼的舞蹈风格,根据要求,这一乐章应该使用变格定弦,将最高的E弦降低、最低的G弦升高各一个半音(即♯G-D-A-♭E),引子完成后单簧管主题方才出现。乐章中段隐藏着一个引人入胜的乐思——那是对“保加利亚式节拍”的绝妙运用,13/8拍,可分割为3+2+3+2+3,作曲家将饱满地诗情融入其中,所以即便在乐理上较复杂,最终还是呈现出一首优雅、别致的舞曲样貌。在巴托克粉丝间,该段落常与《第一小提琴奏鸣曲》末乐章并置讨论。

节奏发生微妙变化的开始处。

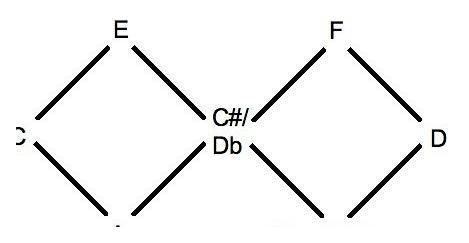

从宏观上观察《对比》,我们可以发现,第一乐章就像在戏仿没电了或者发条松了后的留声机,巴托克真是太调皮了!是不是他此刻想到了自己早年的匈牙利民歌收藏呢?据我判断,那个时代的民歌录音,顶多是录在简陋的蜡筒(wax cylinder)之上,柯达伊与巴托克应该会有不少的。 与之相似的是末乐章,小提琴仿佛走音走调,有人说,巴托克不太喜欢圣桑,那善意嘲笑的语调像是对圣桑作品的戏仿。不过,我觉得不更像一个把家当扛在肩上、走街串巷的农村汉子吗?他大大咧咧,走到哪生活到哪儿。当这位虚拟出的“农民小提琴手”把那些民间音乐里的花边固定音型(偶尔会有点陈词滥调的感觉)翻来覆去地走过几趟后,他“打结的手指”开始舒展,艺人小提琴(即所谓的“Fiddler”)也终于变成了一把标准小提琴。 而乐曲和声上的特色是所谓的“混合三度”的转调方式——根据学者卡帕蒂的定义,第一乐章招兵舞有着“可选性结构链条”(如图中的升C或降D就同时在两个调性中扮演角色,像一座小桥),所以该混合三度结构可以被认为是一种双调性,既包含了大调,也包含了小调,既包含了大音程,也包含了小音程,所以产生了丰富多样的效果——从某种意义上,转调的奇妙也呼应了“对比”的主题。

这首《对比》之所以奇妙,还因它同时具备了两条珍贵的属性(还是卡帕蒂最先提出的):“技巧上的野性,和多元化的诗境(poetic versatility)”。关于“野性”和“诗境”二词,我是这么理解的:与巴托克许多作品一样,他让暴力这一负面意象与美学这一积极行动发生了不可思议的联系。 那些阵发性重复着的和弦,尽管有西盖蒂娴熟多变的弓法为之添彩,但偏偏避开了和谐度,追求着一种人为化后的诗意。这令我想到,斯特拉文斯基的不少作品中,也有用狂热的音符语言流露人们心灵内部不适和压抑的例子,而苏联时期的作曲家魏因贝格更是此中好手,尤其在室内乐的田野里与巴托克一样能“以小见大”。回过头看,那些新古典主义作曲家的“琴弦上的暴力”本身就隐喻着高贵与蛮荒之间的对比,是一种彻底的、对仪式主义的向往与追求,非独巴托克用了“对比”二字而已。 有赞美者,自然也就有反对者。不少人认为,《对比》因为太注重反复,缺少了情绪的丰富性。即便巴托克在匈牙利音乐的句法、音韵上造诣很深,却只是将同一种情绪属性,以高超花样拓展到了许多谱页上的宽阔层面而已。真的存在很多情绪对比吗?未必呢!

执此观点的有学者赛贝尔,他说《对比》最杰出的地方是为小提琴、单簧管两重奏的形式发掘出了巨大潜力空间,而主要的对比大约体现在音色、节奏与速度方面,故此在同类作品绝无仅有。但你也得承认:它的内涵在巴托克的重量级作品前还轮不上号。 关于赛贝尔的论点,我想,毕竟《对比》这一类小曲的最大价值,是艺术家对真实自我的层层剖解,或者说是其内心的观照,不需要太多的外在认可。作品中的音符有了细腻缤纷的纹饰,动机组合繁复华丽,也只是对心境的衬托。倘若有人质疑起那些晦涩的表达,巴托克兴许会说:从民间音乐展开的那一份蓊郁繁茂,何尝不可成为表现奇诡的工具? 还有那么有一次,作曲家向西盖蒂表示,《对比》开头的招兵舞段落不仅沿用了匈牙利人习惯的慢速拉索节奏,还受启发于拉威尔小提琴奏鸣曲中所涉及的布鲁斯音阶和节奏。音乐学者伯尼斯(F. Bónis)得知后,饶有兴趣地拿拉威尔的一小段与《对比》的第一乐章比对过,发觉确有其事。也有人觉得,《对比》末乐章里,西班牙或古巴的伦巴舞曲的影子挥之不去。可以猜想,巴托克对当时许多国家的音乐新语汇都很敏锐。 在西盖蒂的回忆里说得最干脆——那阵子,“发现它与很多东西的相似度”像是他与作曲家之间的一场游戏,例如在排练时,终曲第169小节的转调被他们称作“斯卡拉蒂式的”。

纵然大部分的巴托克作品一直拥有“艰涩朴素”的名声,模仿丑角的逗趣场面一直在他的笔下时隐时现。从《对比》一作里,我们至少能更加清楚地看到:巴托克手里的牌会怎么打出来,几乎没人估测得到。 到了1943年,也许是长时间在美生活的孤独和不快乐,巴托克开始发烧。后来这被认为是白血病的前兆。有不少朋友毅然伸出援手,如在经济方面,其中就包括西盖蒂。大家都希望作曲家好好休息一阵子。到了秋天,随着病情好转,巴托克在纽约分场次欣赏了年轻的天才梅纽因上演他的《第二小提琴协奏曲》和《第一小提琴奏鸣曲》。无疑,此时的作曲家非常快乐,他对梅纽因的评价之高让人艳羡:“我的音乐在他去世后很多年里都应该、且只能被这样演奏。” 梅纽因也很聪明,不失时机地向他约下了一首无伴奏作品。而一直到1944年3月14日独奏奏鸣曲完成,巴托克的健康一直处在平和期。在经历了一个安稳而宝贵的冬天后,体裁、风格与内涵上都很独特的《对比》一曲恰借着天时地利人和,携带着彗星般神秘的燃烧质感来到了这个世界。时至今日,每位听者,仍能在西盖蒂(CBS,MPK系列)或后续版本(如2015年的Alpha厂牌将它与利盖蒂放在了一起)感知到,一派幻化的气息在单簧管与小提琴的对答之间潺潺游动 ,我想,《对比》存在之价值,恰恰肯定了你我在柴米油盐的现实生活之余,都可保有一份凝视内心幻象的权利吧。