惊悉朱老不幸逝世,这几天我的思绪一直难以平静。朱先生的离去带给我强烈的震动和深广的思考。如何对待、如何评价朱践耳先生的伟大成就,是中国音乐界、文艺界,乃至整个文化领域的一个重大课题。我下面的这些看法,可能在既往的讨论中还没有涉及过。

我认为,一个国家的音乐生活有三大领域:

第一是本国的民族民间音乐,在中国则还包括戏曲曲艺;

第二是流行音乐、影视音乐等商业音乐领域;

第三是以歌剧、交响乐、室内乐为主要代表形式的西方古典音乐领域。

而其中第三个领域代表着世界的主流音乐文化,能够衡量一个国家的音乐文化实力,是真正能在国际音乐舞台上一比高低的领域。

中国近 40 年来在经济领域取得了长足的进步,但音乐文化的发展仍然滞后,尤其是以朱先生为代表的一批中国作曲家写的很多优秀的交响乐作品没有得到广泛普及,没有为广大的中国人所熟知。为此我建议,首先在北京、上海、天津、沈阳、广州、武汉、成都等大城市的交响乐团,举办朱践耳先生的交响乐作品音乐周,作为推广、普及中国优秀交响乐作品的开端,逐步改变我国各大交响乐团争相演出西方交响乐作品、忽视中国交响乐作品演出的现状。

我想从朱践耳先生的 70 年音乐创作生涯中,对他如何完成音乐创作的“三级跳”做个粗浅的分析。 朱先生的音乐创作历程的初始阶段,是从 1948 年与《淮海战役组歌》(作者沈亚威、张锐、俞频等)同时在部队传唱的《打得好》起步,他和其他根据地作曲家一样,用简谱写作单旋律的赤膊调子队列歌曲。《淮海战役组歌》是解放战争时期我军产生的最高水平的音乐作品,而朱先生音乐创作的第一个高度,就是以他在新四军苏北根据地和后来在第三野战军时写的作品为代表,其艺术水平甚至高于延安和八路军的水平。朱先生回忆在解放战争末期,他们在根据地文工团曾用风琴和提琴等乐器演奏舒伯特的《小夜曲》,这在西北野战军的文工团也难以见到。在这样良好的艺术氛围中,朱先生在解放初期就已经写出了《南泥湾变奏曲》这样的管弦乐曲。这部作品由上海交响乐团演奏,黄贻钧先生指挥,还灌了唱片。我在甘肃临夏十一师军乐队听到这首作品时才 14 岁,并因之对变奏曲这种曲式有了极为深刻的印象,对我学习音乐有很大的影响。

朱先生的音乐创作历程的初始阶段,是从 1948 年与《淮海战役组歌》(作者沈亚威、张锐、俞频等)同时在部队传唱的《打得好》起步,他和其他根据地作曲家一样,用简谱写作单旋律的赤膊调子队列歌曲。《淮海战役组歌》是解放战争时期我军产生的最高水平的音乐作品,而朱先生音乐创作的第一个高度,就是以他在新四军苏北根据地和后来在第三野战军时写的作品为代表,其艺术水平甚至高于延安和八路军的水平。朱先生回忆在解放战争末期,他们在根据地文工团曾用风琴和提琴等乐器演奏舒伯特的《小夜曲》,这在西北野战军的文工团也难以见到。在这样良好的艺术氛围中,朱先生在解放初期就已经写出了《南泥湾变奏曲》这样的管弦乐曲。这部作品由上海交响乐团演奏,黄贻钧先生指挥,还灌了唱片。我在甘肃临夏十一师军乐队听到这首作品时才 14 岁,并因之对变奏曲这种曲式有了极为深刻的印象,对我学习音乐有很大的影响。

▼ 1953—1955年赴莫斯科音乐学院学习的中国留学生

正因为那时的他已经达到了这样好的专业水平,在此基础上他完成了自己音乐生涯的第二级跳,跳到了俄罗斯古典音乐学派。根据地出身的音乐家能完成从简谱到交响乐思维的跳跃者只寥寥数人。朱先生很幸运地有机会去莫斯科音乐学院研读五年,期间最大的成就是写出了《英雄的诗篇》。我在 1962 年听到了这部作品在中国的首演,由上海交响乐团和上海合唱团演出,黄贻钧先生指挥。这是在中国史无前例的、第一部具有国际水准的交响合唱作品,以今天的眼光来看,它与 1937 年首演的奥尔夫的 Carmina Burana(中译为《布兰之歌》)相比也毫不逊色。这部作品充分发挥了交响乐队与合唱的优势,是对《黄河大合唱》的超越。

▼ 朱践耳《英雄的诗篇》

改革开放以后,朱先生凭着自己的坚实基础和努力实践,完成了对俄罗斯古典音乐学派的超越,而向现代音乐先锋乐派大踏步迈进,从而实现了他的第三级跳,成为中国交响乐作曲家中的顶尖人物。在这个阶段他写的 11 部交响曲里,我认为最具代表性的是《第四交响曲》。这部为竹笛和 14 件弦乐器写的室内交响曲,获得了 1990 年瑞士玛丽-何塞皇后大奖。这部作品把悲苦、惆怅、压抑的深刻的悲剧性,与竹笛和 14 件弦乐器的细致缜密的当代室内乐技术和美学理念完美地结合在一起,给人以深刻的艺术感受。我觉得他这部作品的思想性和艺术性都超过了他的《第十交响曲》。只可惜这部作品自 1990 年获奖以来,除了首演还没有被任何乐团演奏过第二次。在从根据地出来的“简谱派”作曲家中,完成这艺术三级跳的,可以说唯朱先生一人,何其难能可贵!朱先生曾多次跟我谈起他的艺术成就的原因,都很感慨地对我强调:“西麟,是音乐救了我们!”

▼ 朱践耳《第四交响曲》

A Chamber Symphony for Bamboo Flute and 22 st,朱践耳交响曲集

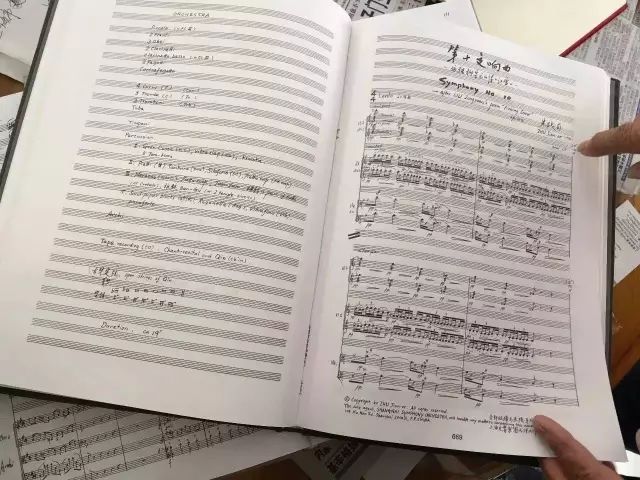

▼ 朱践耳《第十交响曲》

Symphony No.10 op.42 after Liu,朱践耳交响曲集

朱先生一生所写的作品中,受政治支配、直接服务于政治的不少。艺术与政治的关系是中国当代艺术家无法回避的问题。耐人寻味的是,事实上给朱先生带来很大知名度的并不是他的交响乐艺术成就,如《英雄的诗篇》《节日序曲》《第四交响曲》等,反而是因为 1964 年写的两首单旋律单声部无伴奏的革命歌曲《唱支山歌给党听》和《接过雷锋的枪》。这两首歌曲是当年毛泽东亲自倡导的学雷锋运动在音乐领域最即时、最有代表性的回应,经过铺天盖地的宣传,一时名声大噪。这里政治因素起了决定性作用。

唱支山歌给党听,才旦卓玛 - 唱支山歌给党听

朱先生为政治服务的作品远不止这两首歌,还有诸如 1965 年写的抗美援越大合唱《南海风暴》等。“文革”中朱先生又写了不少歌颂“文革”的歌曲。1986 年上海交响乐团在北京音乐厅首演了他的批判“文革”的《第一交响曲》,在演出结束后的座谈会上叶小纲当面提问:请问朱先生,你在“文革”中写了十几首歌颂“文革”的歌曲(他还一首首地念了歌名),现在的《第一交响曲》是批判“文革”的,哪个是你真实的思想?1995 年在厦门召开的京沪闽作曲家研讨会上,赵晓生也当面提出了同样的问题。那两次会我都在场,我心里当然也有这个问题。会后我曾写信与先生讨论过,他在回信中大意是说,谈这个问题他也很痛苦,但那些情感在当时都是真实的。

▼ 朱践耳《第一交响曲》

I,朱践耳交响曲集

II,朱践耳交响曲集

III,朱践耳交响曲集

IV,朱践耳交响曲集

研究朱践耳先生的音乐创作,政治与艺术的关系是一个绕不开的话题,我们只能直面这个问题。但是我们必须考虑到当时的政治环境,为政治服务是无法抵抗的潮流,那是一个如鲁迅所言的“争做奴隶而不得”的年代,我们都有过类似的经历,都竭尽忠诚地去做了,只不过没有朱先生那么出名罢了。但真正的艺术家有反思的能力,即使是做“事后诸葛亮”,只要认识到自己的局限,义无反顾地去批判过去的失误,不再受政治思潮的左右,走向正确的艺术道路,那就值得肯定和珍视。就像肖斯塔科维奇,他的第二和第三交响曲都是歌颂当局的,艺术价值很小。到第四第五交响曲他才有了新的生命力,从而在音乐史上有了崇高的地位。1949 年他在政治高压下被迫写了歌颂斯大林的大合唱《森林之歌》,他自嘲是“向撒旦交租”。1953 年斯大林死后,他立即写了《第十交响曲》控诉斯大林时代,此后的第十三、十四和十五交响曲都是反对专制、歌颂光辉的人性自由的作品。没有人会指责肖氏不该写第二第三交响曲等作品,那些作品并不影响肖斯塔科维奇的伟大,反而真实地反映出了历史的残酷。朱先生在各时期作品的反差又何尝不是这样。同样不能因此而贬低他在交响乐创作上的成就。朱先生说他写的歌颂“文革”的歌曲和批判“文革”的《第一交响曲》都是真诚的,这我相信。他的可贵之处在于反思了自己的思想经历,是“后我”抛弃“前我”的过程,而且此后再也没有回到为政治服务的老路上去。倒是有些比他年轻两代的作曲家,在新世纪以后还在写歌功颂德的作品、写跟风的作品。这不是在走已经被历史抛弃的老路吗?

▼ 肖斯塔科维奇《森林之歌》第一乐章

The Song of the Forests, Op. 81: I. The war ended in victory (Bass, Chorus) - Live,Paavo Järvi - Shostakovich: Cantatas "Song of the Forests"

▼ 肖斯塔科维奇《第十交响曲》第一乐章

Shostakovich: Symphony No.10 In E Minor, Op.93 - 1. Moderato,Herbert von Karajan;Berliner Philharmoniker - Centenary Edition 1913 - 2013 Berliner Philharmoniker

讨论朱先生的音乐创作还涉及如何就艺术水平来评价作品的价值。如朱先生的《英雄的诗篇》是依据毛泽东的诗词创作的,在音乐艺术上很成功。人们在评价这部作品时,首先依据的是作品的艺术质量,而不是因为用了毛泽东的诗词。

朱先生对自己在“文革”中音乐创作的反思是深刻的。在给我的很多私人通信中,朱先生都表达了自己的反思,说他很痛苦。这些我完全理解。我们都受到过奴化教育。朱先生在“文革”中自己虽然没有受到直接冲击,但是他的夫人舒群老师却受到严重迫害,这肯定会使朱先生有深切的体会。“文革”后揭露出的张志新烈士被用惨不忍睹的残酷手段杀害的事件,给了朱先生极大的震动,也开启了他对“文革”的反思和批判,并且付诸音乐创作。1980 年他写了《交响幻想曲》以纪念为真理献身的勇士张志新,两年后又写出批判和否定“文革”的《第一交响曲》。这两部作品的思想深度和艺术力量,远远超过了他以前写的那几首广泛流行的群众歌曲。此后的三十多年里,朱先生创作了大量的交响乐作品,其中很多都是反思“文革”的,在音乐艺术上取得了很大的成就。尽管他的作品没有得到应有的广泛传播,但不能用是否广泛流行来作为评价朱先生音乐创作的标准。

▼ 朱践耳《交响幻想曲》Op.21,1980年

symphonic fantasia, op. 21,音乐之友,17分钟

应该指出,由于朱先生长期生活在思想禁锢的年代以及他所受的传统教育的影响,他的反思在深度和广度上难免有一定的局限。我感到他在晚年写的《第十交响曲》,有一种走向遗世独立、超然物外、“独钓寒江雪”的消极境界的意味,对此我有些遗憾。朱先生本名朱荣实,为实践聂耳道路,更名为践耳。而聂耳的一生充满积极的斗争精神,与消极遁世有着鲜明的差别。

当然,在大是大非面前,朱先生并没有置身事外,而是表现出了坚韧不拔的斗争精神。在“钟鼓奖”事件中,朱先生对腐败行为没有消极躲避。在长达近十年的抗争中,尤其是在桑桐先生故世后,他在孤立无援的处境中不屈不挠,最终在法律层面上取得了完全的胜利。这是朱先生毕生品格中最光辉的亮点。他在不公势力面前不畏惧、不退缩,忍辱负重,坚持真理,令我十分敬佩,而历史也一定会给他崇高的评价。

我个人还有一件事,对朱先生深怀感激。我的《第一交响曲》是在上海音乐学院的毕业作品,写于 1962—1963 年间。作品完成后,因政治厄运降临,我被“发落”到山西 14 年。而这部作品的首演是在 37 年后的 1999 年。在这漫长的 37 年里,我常常暗自深思这部作品究竟意义何在,反复思索觉得应该就是“无标题思维”。我的这个想法从未跟任何人说起过。而朱先生来北京听了我这部作品的首演回到上海后,专门写了一封长信给我,信中对作品的中肯的评价与我的思考竟然完全一致。他在信中写的那些话作为音乐评论也非常有意义,故抄录如下,作为我对先生的知音之情、提携之意的感念:

西麟贤弟:再次祝贺你的音乐会成功!特别是《第一交响曲》和《壁画三首》给我的启迪很大。《第一》是 1962 年之作,但和当年的一些交响作品相比,它是超前的、“先锋”的,虽然在旋律上经过一些修改,音乐语言更向现代迈进了,但“先锋”之意并不在此。当时的交响乐作品大多受苏联的标题音乐的观念影响,无论是我的《英雄的诗篇》、丁先生的《长征》、王云阶先生的《抗日》、瞿维先生的《英雄纪念碑》,更不要说《梁祝》了,都是受了老肖《第十一(1905)》的描写性写法的影响。甚至马思聪的《第二》用了陕北革命民歌来描写红军的革命斗争,也是如此。而你的《第一》却是真正的无标题交响乐的思维(尽管你说当时读了不少苏联的革命小说、苏联的交响乐总谱),摆脱了当时的那种模式和写法,这是很令我感触的。另外在情感上比较内在含蓄,有深度,摆脱了表面上的刻画与描写。罗忠镕先生在电话中说了他的感慨,也许和我有相似的想法吧!《壁画三首》比我们听的录音要好得多,很有独创性,很新鲜,很有意境。总之,你在交响乐气质上是非常突出的。从你早期的《第一》中已经明显预示了你是一位交响乐作曲家。在我们中国这样一个交响乐土壤极其贫瘠的国度里,在一个形象思维远胜于抽象思维的艺术环境中,在音乐创作和音乐欣赏中交响思维相当缺乏、稀少的广大作曲界里,你是一个很少见的交响乐人才。这一点难能可贵!(下略)践耳,1999 年 4 月 26 日晚。

朱先生如此虚怀若谷,鼓励后进,使我深受感动。我还听杨立青说过,朱先生对刘湲的《卡瓦印象》也是这样表扬鼓励的。

朱先生千古!

2017 年 8 月 15 日 - 9 月 3 日

写于北京家中

2017《留声机》大奖揭晓