首先让我们来听一段音频。

仔细听,这是一个声音,具体一点,这是钢琴所发出来的声音,再具体一点,我们可以知道这个声音的高低。于是我们给他一个称呼,叫音高,当然我们还可以知道这个声音持续的时间,我们也给他一个名字,叫时值。而为了研究这个声音究竟叫什么,我们就要开始一个漫长的故事了。 众所周知,声音是由物体的振动产生的,而物体振动(频率)的快慢,决定着音高,也就是声音的高低。而钢琴作为一种常见的击弦类乐器,其发声原理就是当我们按下琴键的时候,联通着琴键的琴锤会击打在对应的弦上。

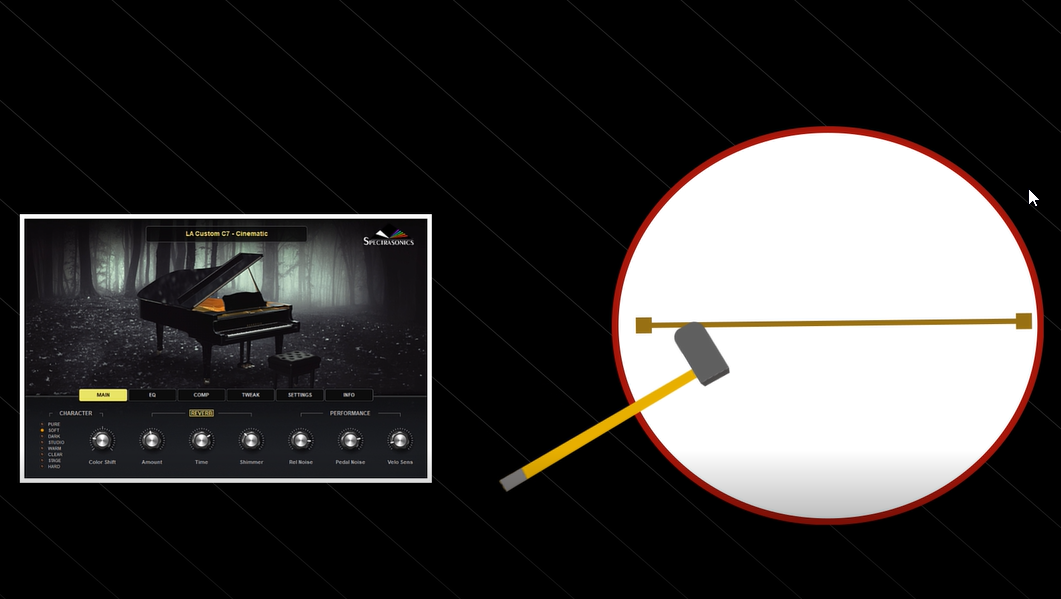

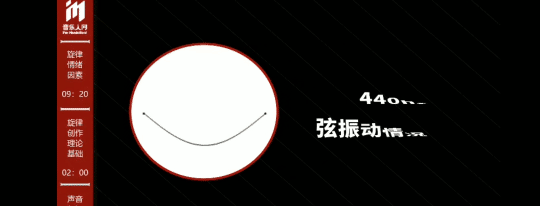

众所周知,声音是由物体的振动产生的,而物体振动(频率)的快慢,决定着音高,也就是声音的高低。而钢琴作为一种常见的击弦类乐器,其发声原理就是当我们按下琴键的时候,联通着琴键的琴锤会击打在对应的弦上。 比如我按下这个琴键,联通着这个琴键的琴锤就会击打在对应的弦上,而这跟弦就会开始产生振动,我们来模拟一下这根弦的振动情况。这根弦会在每秒钟做这样的振动440次,也就是它发出的声音频率是440hz。

比如我按下这个琴键,联通着这个琴键的琴锤就会击打在对应的弦上,而这跟弦就会开始产生振动,我们来模拟一下这根弦的振动情况。这根弦会在每秒钟做这样的振动440次,也就是它发出的声音频率是440hz。

这时候有同学就会举手了:老师,我知道了,这个音的名字就叫他440hz。 音攻君:独秀同学,请你坐下,这个是它在物理学上的名字,在音乐上有着另外一个名字。

音攻君:独秀同学,请你坐下,这个是它在物理学上的名字,在音乐上有着另外一个名字。

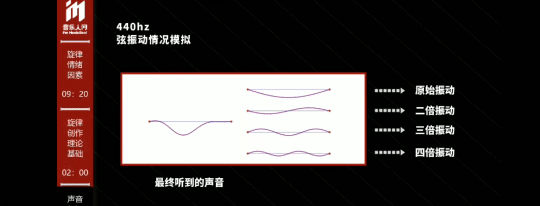

而这个名字的由来,也跟这根弦有关系,如果再细微的观察一下,我们会发现这根弦的振动,并没有那么简单,其整体在振动的同时,局部部分会按照它的两倍,三倍,乃至无数倍在产生振动,而我们最终所听到的声音,就是弦整体与局部振动一起产生的声音。最基础的频率产生的声音,我们称之为基音,其衍生出来的倍数频率的声音,我们称之为泛音,基音决定声音的音高,而泛音决定声音的音色,(插个题外话,现代音乐体系就是建立在泛音的基础上的。

回到频谱分析仪,我们可以明显观察到,当钢琴发出440hz声音的时候,第一泛音,也就是880hz的声音也非常的突出,发出880hz声音的时候,第一泛音,1760hz的声音也非常的突出,以此类推,我们可以得出一种规律,那就是频率翻倍的声音会存在着某种特别的关系。

而在现代科学研究中,也验证了这种规律。也就是说频率翻倍的两个声音,人类耳朵的听感会趋向于一致,换句话说,440hz与880hz,880hz与1760hz的音高差距,给人的听感是相似的。

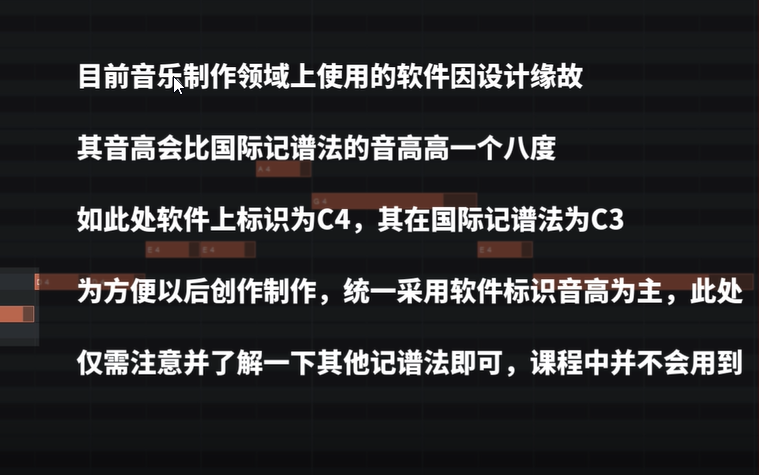

虽然古人没有我们现代的科学设备,但是都不约而同的发现了这个规律,他们将这种频率翻倍的声音之间的关系,东方记录为均,而西方记录为八度。有了八度之后,我们再将其切割成十二等份,让切割出来音程,也就是两个音之间的距离是一样的,这就是十二平均律,我们也为这十二等份都各自安排了一个名字。当然在这之前,古人还推出了五度相生律,纯率等等,不过在现代通用的就是十二平均律,这里就不过多涉及。 经过时代的发展,直到上个世纪,我们敲定了以440hz为基础音高,定为A4,A代表在这十二等份里的具体位置,后面的4代表所处的八度位置,是440hz的A在的八度,而880hz的A则称为A5,以此类推。经过了这么长的故事,我们终于明白了,原来你的名字是,A4。

经过时代的发展,直到上个世纪,我们敲定了以440hz为基础音高,定为A4,A代表在这十二等份里的具体位置,后面的4代表所处的八度位置,是440hz的A在的八度,而880hz的A则称为A5,以此类推。经过了这么长的故事,我们终于明白了,原来你的名字是,A4。

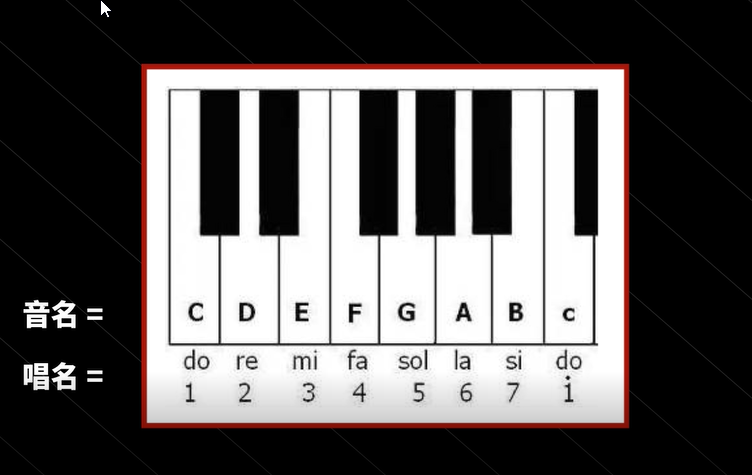

而结合一些历史情况,我们从C开始,也就是变成今天的以CDEFGAB为音名的律法。那么我们小时候学简谱上的1234567 do re mi fa so la xi 是什么呢?这其实是另外的一种记录方式,我们称之为唱名,毕竟我们唱do re mi soso,不能唱成CDEGG吧,其由来又涉及到另外一个故事了。 注意,重点来了,我们以十二平均律的音高分布为纵轴,时间为横轴,确立一个坐标系,请仔细听这两段声音。你发现了什么,在听感上,我们是不是都会觉得都是do re mi fa so la xi,我们来看构成他们的音高,一个do落在了C上,一个do落在了D上,是不是感觉除了整体音高高了一点之外,其他都没啥变化。

注意,重点来了,我们以十二平均律的音高分布为纵轴,时间为横轴,确立一个坐标系,请仔细听这两段声音。你发现了什么,在听感上,我们是不是都会觉得都是do re mi fa so la xi,我们来看构成他们的音高,一个do落在了C上,一个do落在了D上,是不是感觉除了整体音高高了一点之外,其他都没啥变化。

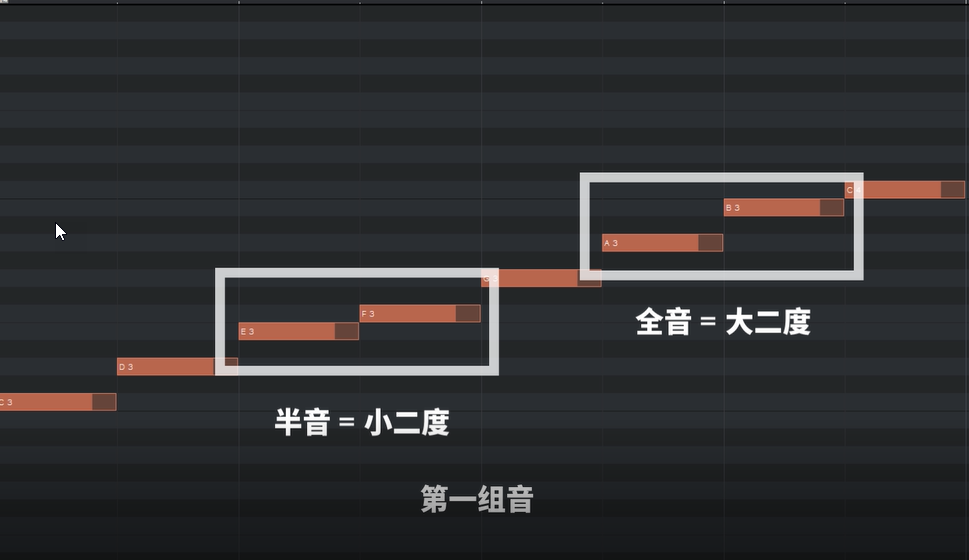

观察一下这组音与音之间的距离结构,也就是音程。 我们会发现,有的音是相连的,有的则隔着一个黑键,也就是带升降号的音,我们称相连的音的距离为小二度,也叫半音,而中间隔着一个黑键的音,称之为大二度,也叫全音。按照这种方式,把两组音的音程关系都标了出来,我们会发现,它们都是按照全全半,全全全半,这样子的关系进行排列的。

我们会发现,有的音是相连的,有的则隔着一个黑键,也就是带升降号的音,我们称相连的音的距离为小二度,也叫半音,而中间隔着一个黑键的音,称之为大二度,也叫全音。按照这种方式,把两组音的音程关系都标了出来,我们会发现,它们都是按照全全半,全全全半,这样子的关系进行排列的。 对的,没错,所以我们称这种音高排列方式为调式音阶,左边do,我们称之为主音,落在了C上,我们称之为C自然大调 音阶,C大调,表明的是主音在C上,按照全全半全全全半音程排列关系形成音的组合,音阶的意思就是按照1234567演奏出来,而右边主音do落在D上,我们就可以称这组音是D大调自然音阶了

对的,没错,所以我们称这种音高排列方式为调式音阶,左边do,我们称之为主音,落在了C上,我们称之为C自然大调 音阶,C大调,表明的是主音在C上,按照全全半全全全半音程排列关系形成音的组合,音阶的意思就是按照1234567演奏出来,而右边主音do落在D上,我们就可以称这组音是D大调自然音阶了

不理解的话,我们拆乱一些这些音,比如我演奏一些音1357246,这时候我可以称之为C自然大调,但是却不是C自然大调音阶。理解了这个概念之后,再来听另外一段声音,这是一组有音高,时值变化的声音,我们称之为旋律。回到最初的问题, 这个音它叫什么呢,对的,没错,C5,你有没有发现少了点什么,说C5或者说C大调的do,我们只知道了它的音高,而并不知道它究竟有多长。 这时候,我们的科普时间又到了。众所周知,在乐器没有发明之前,伟大的古人们,其实就已经有了音乐,而其音乐的来源,则是对自然万物的规律总结,比如马在奔跑时,哒哒哒哒的声音,我们在一起用力气拉东西的时候,嘿嘿嘿嘿,而这些声音有着明显的强弱规律变化,比如,强弱,强弱弱,而从这些总结的最基本的强弱规律,我们称之为节拍,一次这样子的循环我们称之为一小节,而构成强弱规律的每一个音,我们称之为一拍,比如强就是一拍,弱也是一拍。

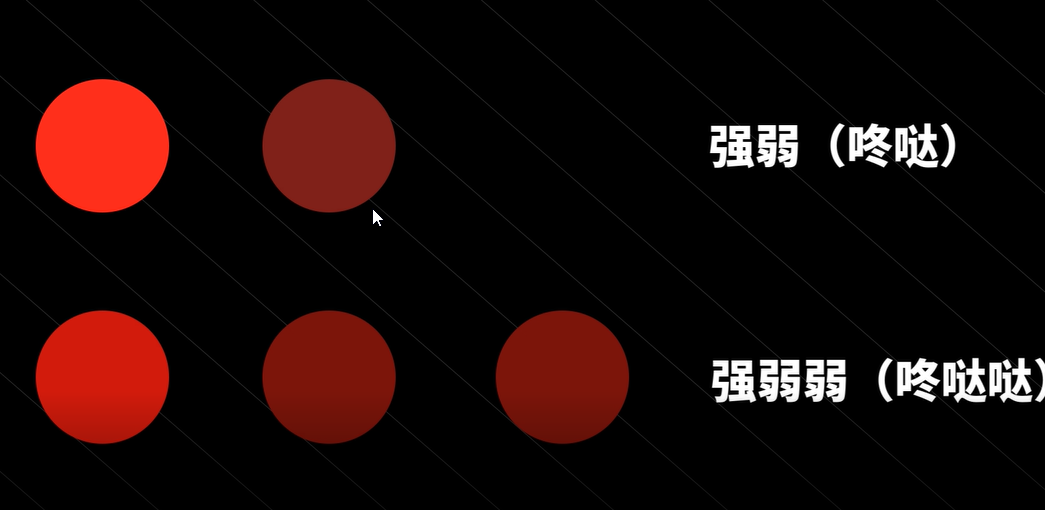

这时候,我们的科普时间又到了。众所周知,在乐器没有发明之前,伟大的古人们,其实就已经有了音乐,而其音乐的来源,则是对自然万物的规律总结,比如马在奔跑时,哒哒哒哒的声音,我们在一起用力气拉东西的时候,嘿嘿嘿嘿,而这些声音有着明显的强弱规律变化,比如,强弱,强弱弱,而从这些总结的最基本的强弱规律,我们称之为节拍,一次这样子的循环我们称之为一小节,而构成强弱规律的每一个音,我们称之为一拍,比如强就是一拍,弱也是一拍。 知道了上面这个概念之后,我们要如何把音符,也就是音的时长跟拍子挂钩起来呢,于是乎就有了拍号,比如四四拍,指的就是以四分音符为一拍,每小节有四拍,其强弱规律就是强弱次强弱,四三拍,就是指以四分音符为一拍,每小节有3拍,强弱规律就是强弱弱。

知道了上面这个概念之后,我们要如何把音符,也就是音的时长跟拍子挂钩起来呢,于是乎就有了拍号,比如四四拍,指的就是以四分音符为一拍,每小节有四拍,其强弱规律就是强弱次强弱,四三拍,就是指以四分音符为一拍,每小节有3拍,强弱规律就是强弱弱。

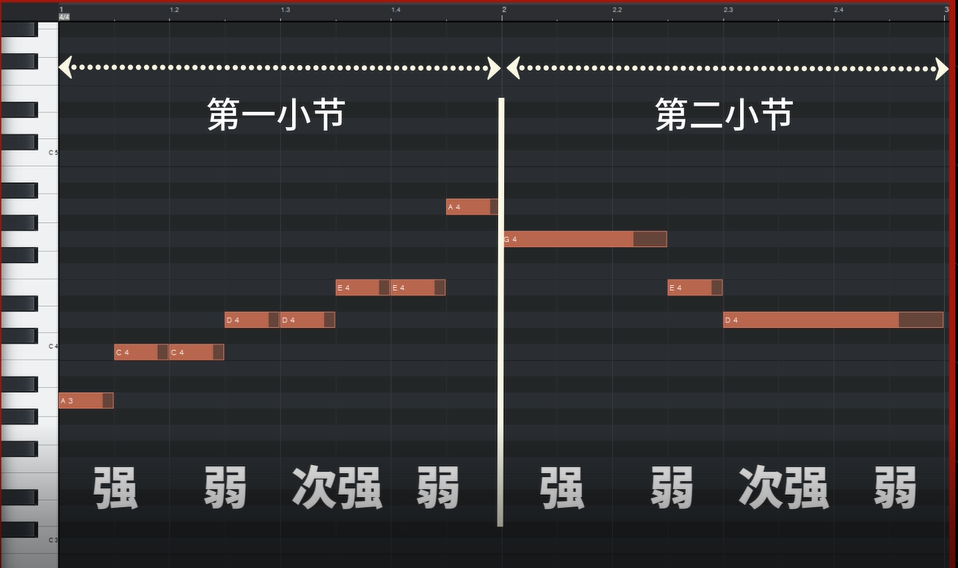

回到这段旋律,我们通过分析听感,可以知道它是符合四四拍的强弱规律的,也就是说,他是以四分音符为一拍,每小节有四拍,而一次强弱次强弱为一小节。

如果听感分析不出来,我打开节拍器,大家再听一下。综上所述,我们就可以推出,这个是八分音符的A3,因为两个八分音符加起来就是四分音符,而这个就是二分音符的D4,也就是两个四分音符加起来,那么这个G4呢。

如果听感分析不出来,我打开节拍器,大家再听一下。综上所述,我们就可以推出,这个是八分音符的A3,因为两个八分音符加起来就是四分音符,而这个就是二分音符的D4,也就是两个四分音符加起来,那么这个G4呢。

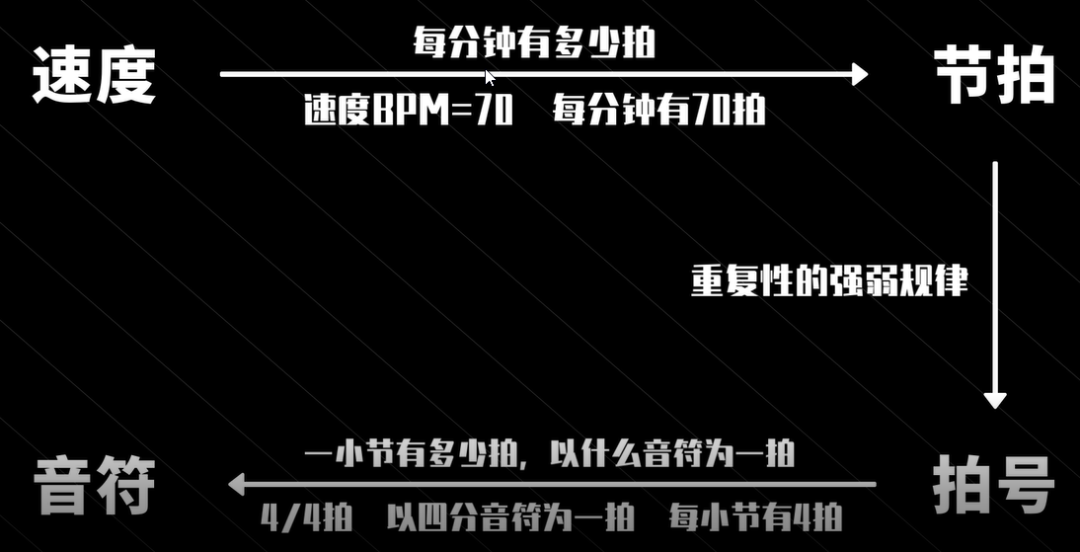

独秀:老师,我知道,这是八分之三音符,因为它是三个八分音符相加。音攻君:独秀同学,你怎么又来了,各位同学千万别学他,这个叫附点四分音符,附点的意思就是在原本四分音符的基础上再加上一半,也就是八分音符,比如附点二分音符,就是二分音符加四分音符。独秀:老师,老师,那么我们现在是不是可以完全知道这组音的信息啦~音攻君:其实还没有,还少了一个因素,就是速度,也就是把节拍与我们所用的时间结合起来,比如这首歌的速度是70,意思就是每分钟这首歌有70拍,再结合之前的知识,我们就可以推出,这首歌一分钟有70个四分音符。 以上就是旋律创作中需要掌握的基础理论知识了,但是知识量包含很多,这里我准备了一套自测题目,大家可以看看这些名词你都理解了没有,如果没有可以向班主任或者老师我提问请教,当然在后续的课程中,我也会针对这些名词一一细致分析,因为这不仅是旋律创作,也是音乐最基础的理论知识,务必掌握牢固。

以上就是旋律创作中需要掌握的基础理论知识了,但是知识量包含很多,这里我准备了一套自测题目,大家可以看看这些名词你都理解了没有,如果没有可以向班主任或者老师我提问请教,当然在后续的课程中,我也会针对这些名词一一细致分析,因为这不仅是旋律创作,也是音乐最基础的理论知识,务必掌握牢固。

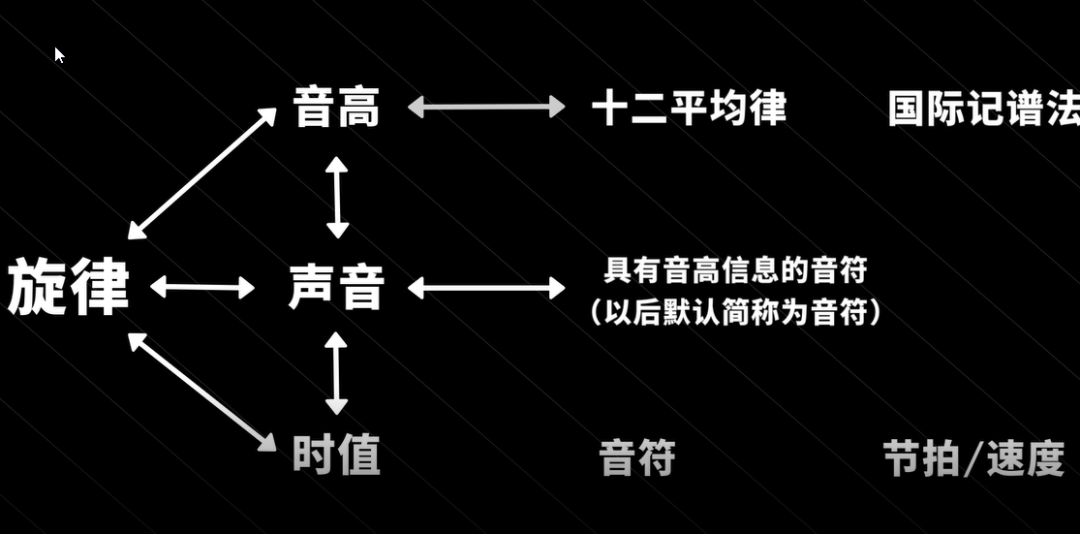

基础的理论知识讲解完了,接下来就是进阶拓展类知识了,大家务必准备好瓜子。 通过上面的推导过程,稍加思索,我们就可以得到:旋律,是由一些具有音高,时值的声音所构成的,其最基本的组成单位就是音符。而前人将一些具有某种特殊关系的音总结成十二平均律,音符的音高也就有了依据,而时值则是从自然万物中,总结出了各种具有强弱规律变化的组合,形成了节拍,再依照人类对特定节奏速度下的声音会有不同的反应,总结出一些常用的速度。

通过上面的推导过程,稍加思索,我们就可以得到:旋律,是由一些具有音高,时值的声音所构成的,其最基本的组成单位就是音符。而前人将一些具有某种特殊关系的音总结成十二平均律,音符的音高也就有了依据,而时值则是从自然万物中,总结出了各种具有强弱规律变化的组合,形成了节拍,再依照人类对特定节奏速度下的声音会有不同的反应,总结出一些常用的速度。

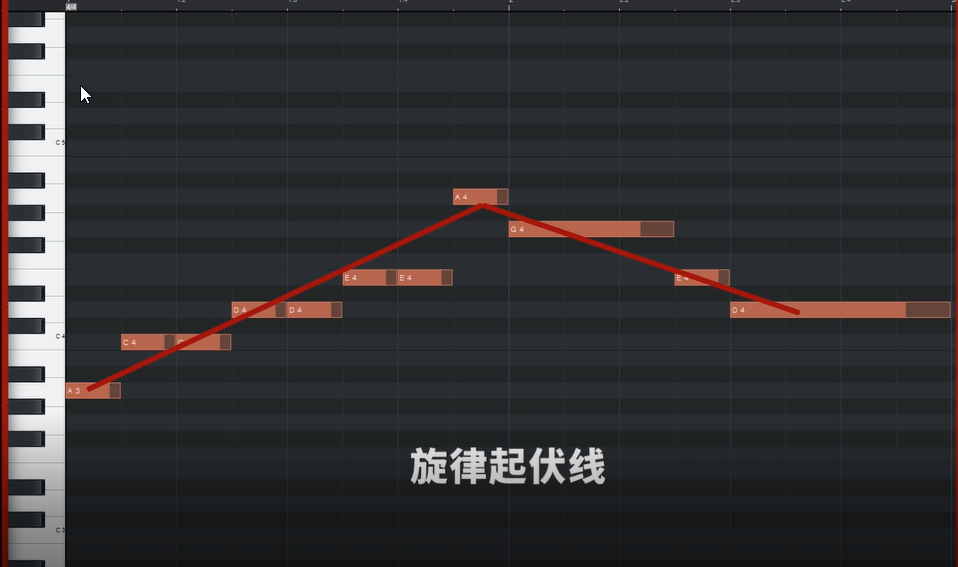

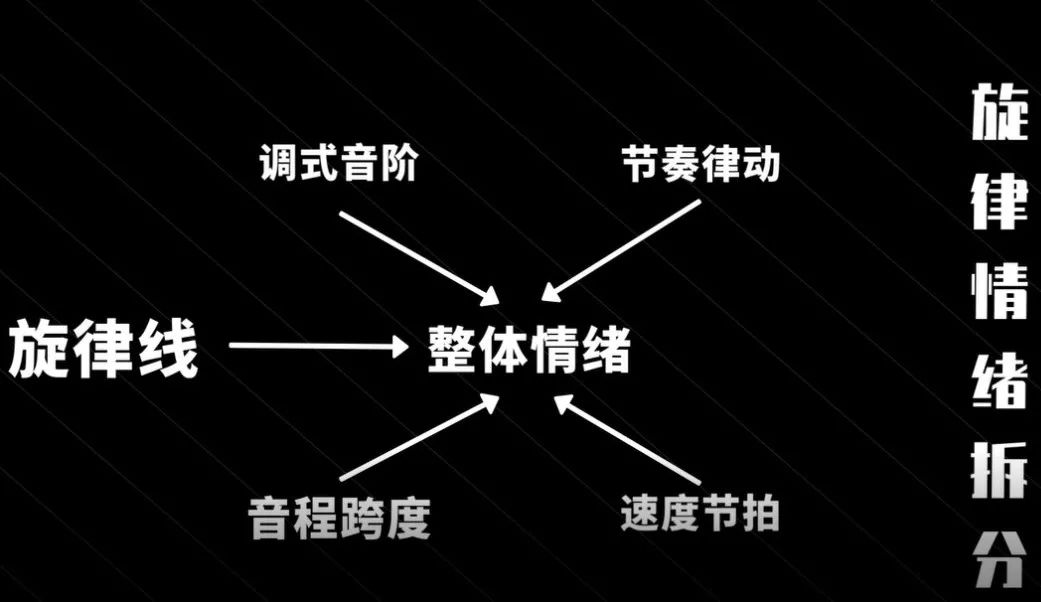

这就是作曲课程的知识脉络,学习不同节拍,速度,音程,调式音阶下对旋律情绪的影响,从而让你能够从零开始,系统科学地学会如何去创作一首好听的旋律。让我们来简化一下,将构成这段旋律的音符连成一条线,那么我们可以得到一条旋律线,我们再来听一遍,注意你的情绪与旋律线的变化是不是发现了一个有趣的规律,你的情绪起伏跟旋律线的起伏是一致的,这也是旋律创作,也就是流行音乐作曲,一个最基础的理论知识。

旋律线决定着旋律情绪的大致走向,比如一直往上走,就会给人一种向上的感觉,情绪会一直推进,而转折点,就是这段旋律情绪最重的时候,而一直往下走,就会给人带来一种失落感。 而大致情绪走向确定完之后,又是通过什么确定情绪的细致变化呢。第一个,旋律采用的调式音阶,比如这段旋律里,采用的是五声调式,也就是12356这几个音,调式音阶会赋予旋律独特的味道。

而大致情绪走向确定完之后,又是通过什么确定情绪的细致变化呢。第一个,旋律采用的调式音阶,比如这段旋律里,采用的是五声调式,也就是12356这几个音,调式音阶会赋予旋律独特的味道。

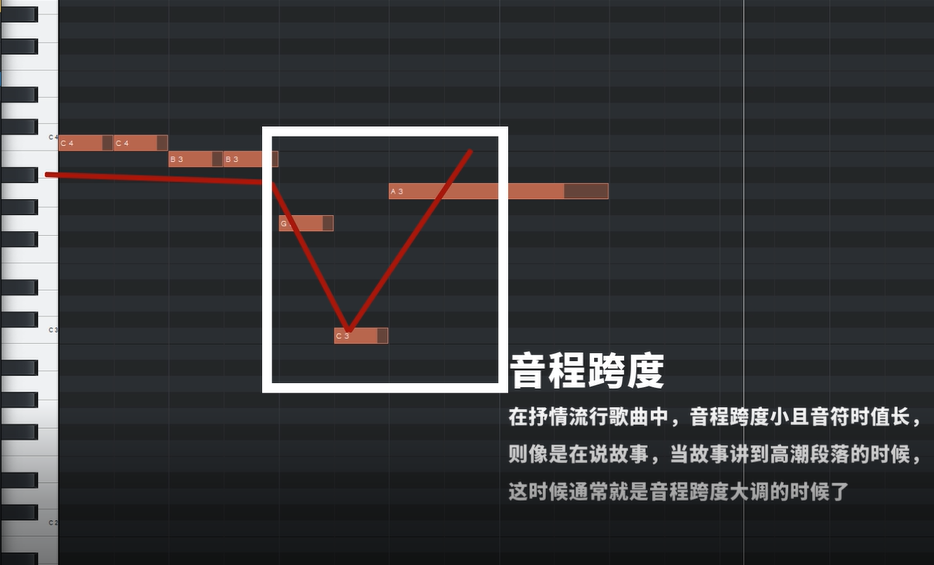

第二个,音程跨度,这段旋律旋律明显的变化是在哪呢,在A4对不对,你会明显感觉到情绪涌了出来, 我们可以明显感觉到,这三个音包含了百分之八九十的情绪,而这就是音程的跨度所带来的,短的音程跨度就像是说故事,而大的音程跨度则包含着张力,让你的情绪能够更好的体现。第三个,节奏律动,上面我们讲到的节拍,可以理解为节奏的一种高度归纳总结,这里指的节奏律动,是每个音之间的节奏律动,我们感受一下音符的律动,是咚嗒嗒,哒哒,哒哒哒,就算没有音高变化,我们也能感受出这个律动也明显带有情绪。 综上,通过旋律线的形状来描绘整体情绪,再通过调式音阶赋予特殊味道,最后通过音程跨度节奏律动等来做细致的修饰,这就是拆分旋律的情绪所得出的总结。

综上,通过旋律线的形状来描绘整体情绪,再通过调式音阶赋予特殊味道,最后通过音程跨度节奏律动等来做细致的修饰,这就是拆分旋律的情绪所得出的总结。

最后,同样是这段旋律,我们再来听一遍,不过这次我们换一种音色,人声。是不是发现了一个有趣的现象,那就是突然这段旋律拥有了更多的情绪。

因为人声可以说是世界上最复杂的乐器,它有很多的个人特色,比如各式各样的演唱技法,不同音域也就是不同调式下的音色,而这也是表达我们所写出来旋律最好的方式,没有之一。 这就是本期有关于旋律的科普啦,音攻君想告诉大家,了解这些内容对于大家在创作音乐的大局观和系统性上会有更多的启发。

这就是本期有关于旋律的科普啦,音攻君想告诉大家,了解这些内容对于大家在创作音乐的大局观和系统性上会有更多的启发。