如果说教学是我的主业,那么演奏和创作则为之起到了压舱石和助推器的作用。音乐表演具有较强的技艺性和实践性,而民族器乐还有一个重要特点,就是“创演”合一。因此,在教学之余,我一直坚持演奏和创作。记忆比较深刻的是20世纪90年代的两场演出。1993年12月30日,我与新加坡文礼联络所华乐团合作,在新加坡大会堂举办“板胡之夜”音乐会。这台音乐会我既是独奏者,又是全部作品的创作者和编配者,演绎自己的原创作品让我在舞台上得心应手。从在天津音乐学院附中读书开始,我就一直坚持演奏、创作“两条腿”走路,有时这种一度创作与二度演绎重叠的胸有成竹,让我觉得作曲就是我的第二专业。1998年3月31日,我于台湾省台北市两厅院演奏厅举办了“李恒板胡独奏音乐会”,由台北琴园国乐团担任伴奏。我分别用高音、中音、次中音和低音4种板胡演奏了《大姑娘美》《河北花梆子》《春城节日》《秦腔牌子曲》《山东小曲》《河南梆子腔》《影调》《汾水情》和《串调》等9首乐曲。同时运用4种不同类型的板胡演奏,这在台北尚属首次。一次次站在海内外的音乐舞台,感受到台下观众们的热情,也让我一次次相信:我和板胡之间有着妙不可言的缘分。

1998年在台湾省台北市两厅院演奏厅举办独奏音乐会

板胡不仅要说“地方话”,

还要会说“普通话”

我始终认为:民乐的发展在于创作,尤其是板胡,如果没有作品,这件乐器也就难以立足。民乐演奏家对乐器性能及演奏技法、风格等较为熟悉,在创作上有自己的优势。我的创作深深扎根于中国民族民间音乐土壤,同时又对传统板胡乐曲的一些固有模式(如戏曲曲牌结构等)有所突破。我认为,板胡不仅要说“地方话”,还要会说“普通话”,作品要有鲜明的地域特色,也要有冲破地域制约、能被更多人接受的现代音乐语言,这样才能有更大的发展。

2009年12月3日,在天津中华剧院举办李恒板胡作品音乐会后,与演奏家们合影

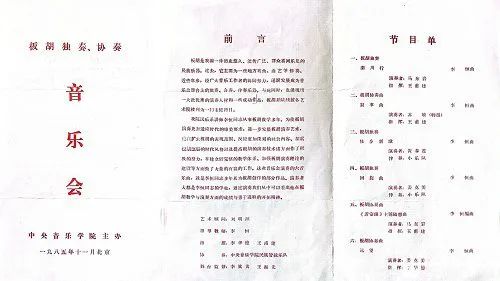

20世纪80年代,为扩大、深化板胡的表现内容,使其能够反映深刻的社会现实、抽象的人生哲理,适应时代的审美要求,我用3年多的时间潜心创作,并于1985年11月21日在中央音乐学院大礼堂(现王府音乐厅)举办了板胡独奏、协奏音乐会。音乐会上演奏了板胡独奏曲《壮乡新歌》《回旋曲》和板胡协奏曲《秦川行》《叙事曲》《沂蒙颂主题随想曲》《远望》6首作品。其中,既有对社会主义新生活的赞美,也有对沂蒙精神的颂扬,有对奋发图强的改革者的讴歌,也有对美与丑人生哲理的揭示。著名民族音乐理论家袁静芳教授对本场音乐会给予了高度评价。她认为:“音乐会的作品,思路开阔,广泛应用不同的题材展现了丰富的生活内容,扩大了传统板胡的表现范围,使板胡艺术在展现更为深刻的社会内涵并与时代的脉搏息息相通方面,作了大胆的有意义的尝试。”她还说,这些作品“根据内容需要出发,不拘泥于板胡传统的演奏规范,大幅度地提高了板胡演奏水平,把板胡演奏水平推向一个新的阶段,基本上完成了板胡演奏艺术从民间到专业的过渡,为板胡演奏艺术的发展做出了可喜的贡献”。①1985年是一个比较特殊的年份,谭盾、瞿小松、周龙等多位“新潮音乐”作曲家,在民族器乐创作方面进行了诸多探索与实践,而我的音乐会则与他们临近举行。一批风格多样、技法各异的民族器乐新作品集中问世,在业界引起强烈反响,可以说形成了“改革开放”时期的一个民乐新创作现象。

板胡独奏、协奏音乐会节目单(1985.11.21)

不仅仅局限于创作板胡乐曲,我还灵活吸收西方现代作曲技法,引用奏鸣曲式、复三部曲式及复调等因素,创作出版了《浅易民族管弦乐合奏曲集》《中国民族管弦乐合奏曲集》,含24首民族器乐合奏曲和多部唢呐、三弦、琵琶独奏与乐队的作品。2021年12月,我校民乐系于歌剧音乐厅举办“李恒《中国民族器乐作品》演奏会”,上演了1985年至2021年这30多年间我创作的7首民族管弦乐代表作品。这是对我一生创作理念的实践检验,希望能够抛砖引玉,让更多从事民族器乐演奏、教学的志士仁人,参与到民族器乐的创作中来。

2021年12月18日晚,在我校歌剧音乐厅举办“李恒中国民族器乐作品演奏会”。上图从左至右:胡瑜、胡穆南、牛长虹、李恒、姜克美、张旭光、蔡阳、王舒。

,时长03:13

采访中,李恒教授畅谈了自己的创作理念和教学主张

数十年来,我对板胡的坚守与执着,都是源于热爱。因为热爱,再加上历史、机遇和努力,让我的艺术人生充盈丰满且富有活力。如今我虽已离开教学一线,但是面对民族音乐的未来发展,仍未停下思考的脚步。我认为:“音乐没有国界但有国籍”,民族音乐要发展要走向世界,首先要有文化自信。我想:“只有立足于民族土壤,其作品和演奏的生命力才会长久”,这绝不是句空话。

注:

① 袁静芳:《听板胡独奏、协奏音乐会》,载《人民音乐》1986年第一期。